【2025年最新】パネル調査とは?仕組み・活用例・他手法との違いまで徹底解説

企業が市場動向を正確に捉え、的確な意思決定を行うためには、定量的かつ継続的なデータ収集が不可欠です。その手段として広く用いられているのが「パネル調査」です。リサーチ対象者を事前に確保し、同一対象に繰り返し調査することで、時系列での変化や傾向を捉えることが可能になります。

本記事では、パネル調査の基本的な仕組みから、活用シーン、導入時の注意点、他調査との違いまでをわかりやすく解説します。

目次

パネル調査とは?

パネル調査とは、調査対象者(パネル)を事前に登録・選定し、同じ人物に対して定期的または複数回にわたってアンケートを行う調査手法です。一般的な単発型アンケートと異なり、時間軸を持ったデータが得られるため、消費者の意識や行動の変化を追跡することができます。

代表的なパネルには以下のような種類があります。

- 世帯パネル(家庭単位の消費行動を測定)

- 個人パネル(個人の意識や嗜好を追跡)

- 店舗パネル(流通業での販売・陳列状況などを継続把握)

パネル調査の仕組みと運用の基本

パネルのリクルーティング

性別・年齢・居住地・職業などの基本属性に加えて、調査テーマに応じて生活習慣や価値観、購買行動に関する情報を事前に取得します。たとえば、「食品の購買傾向」を調べたい場合には、週の買い物頻度やよく購入する商品カテゴリなどの追加質問を設けます。リクルーティングは、リサーチ会社の既存パネルを活用するほか、Web広告やSNSなどを通じた募集も行われることがあります。

継続的な調査配信

調査は主にオンラインで実施され、メールや専用アプリから定期的に案内が届きます。調査頻度は週次や月次など、目的に応じて設定され、複数回にわたり同一テーマを追いかける形式です。回答率を維持するために、ポイントやギフト券などのインセンティブを付与するのが一般的で、一定のポイント数で商品と交換できる仕組みが用意されている場合もあります。

データ分析と時系列の比較

回収されたデータは個人単位で蓄積され、過去の回答履歴と照らし合わせながら時系列での変化分析に活用されます。たとえば、ある食品ブランドに対する認知度・購買意向・実際の購入経験といった指標を、1カ月ごと・四半期ごとに調査することで、「CM放映後に認知は上がったが購買には結びつかなかった」といった課題も明確にできます。同じ対象者への反復調査を通じて、意識や行動の変化、施策の影響を精緻に捉えることが可能です。

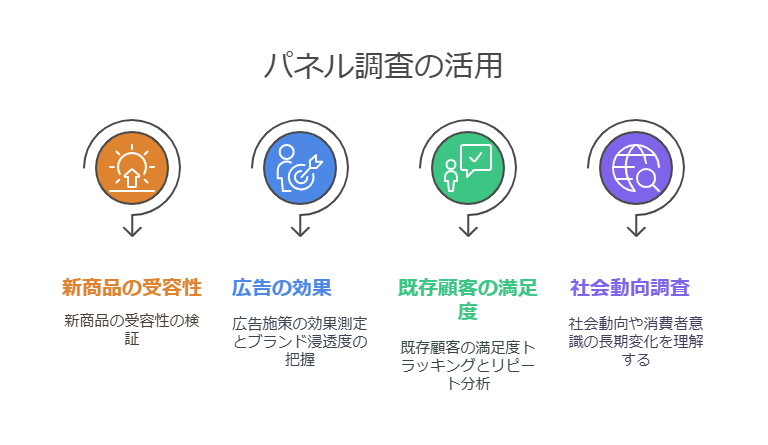

パネル調査が活用される主なシーン

パネル調査は、マーケティングや商品開発、広告効果測定など、企業の意思決定に直結するさまざまな場面で活用されています。特に「継続的なデータ取得」や「対象者属性のセグメント分析」が必要な場合に威力を発揮します。

新商品開発における受容性の検証

商品開発初期の段階では、ターゲットユーザーのニーズや使用実態を把握することが重要です。たとえば、食品メーカーが新たな健康志向の商品を企画する際、「健康志向が強い30代女性」を対象としたパネルに対し、味やパッケージデザイン、価格設定に関するフィードバックを段階的に取得できます。継続調査によって「初見の印象」「試食後の感想」「継続購入意欲」など、導入から定着までの意識変化を追跡できます。

広告施策の効果測定とブランド浸透度の把握

テレビCMやデジタル広告の投下後、その効果がどの程度あったのかを検証するためにパネル調査が用いられます。たとえば、CM視聴前・視聴直後・1週間後という3段階で同一パネルにアンケートを行い、「商品の認知度」「好感度」「購入意向」の変化を測定します。短期的な反応だけでなく、記憶定着やブランドロイヤルティの構築状況も評価できます。

既存顧客の満足度トラッキングとリピート分析

サブスクリプション型のサービスやリピート購入が重要な商品では、既存顧客の満足度や離反兆候の早期発見が不可欠です。パネル調査を通じて「初回利用後」「3カ月後」「6カ月後」など定期的に調査を行い、サービスへの評価や不満点、改善要望を可視化することで、解約防止施策やクロスセル施策につなげられます。

社会動向や消費者意識の長期変化をとらえる基礎調査

経年での変化をとらえたいテーマ(例:キャッシュレス決済の普及度、働き方改革への意識など)においてもパネル調査は有効です。毎年同一パネルに対して調査を行えば、社会的トレンドの推移や変化要因を精度高く分析でき、事業戦略や政策立案の根拠として活用されます。

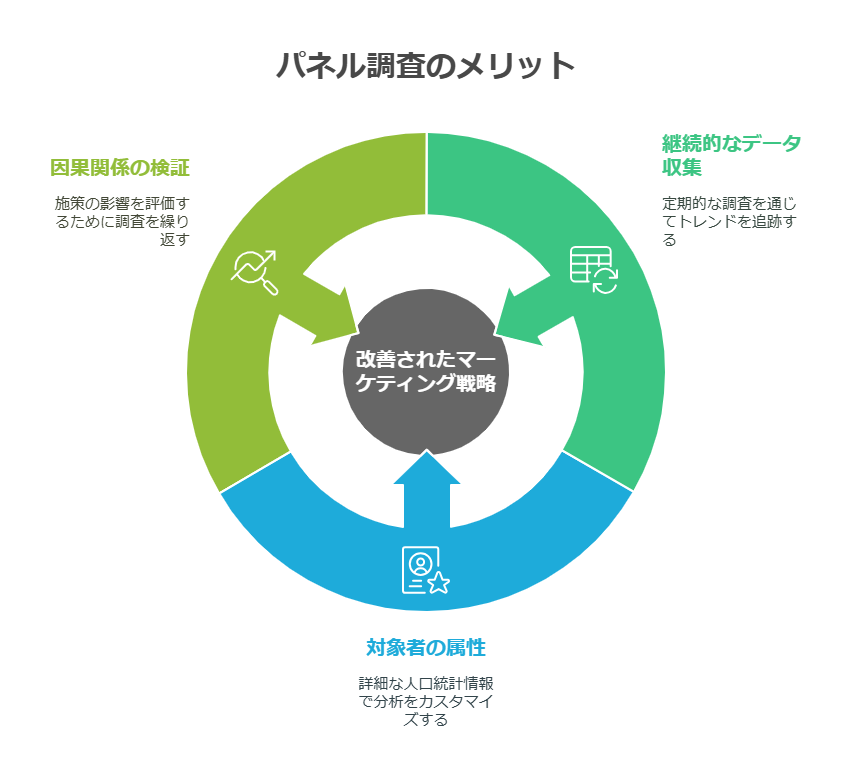

パネル調査のメリット

継続的にデータを収集できるため、トレンドの変化が明確に見える

同じ対象者に定期的な調査を行うことで、「購入意向の高まり」「ブランドイメージの変化」「満足度の上下」といった時間経過による傾向を定量的に把握できます。たとえば、半年間の調査を通じて「キャンペーン直後は反応が良かったが、その後は急速に関心が薄れた」といった分析が可能です。

対象者の属性が事前に把握できているため、分析の自由度が高い

性別・年齢・地域・職業・家族構成など、事前に登録された詳細な属性情報があるため、「20代女性の都心在住者」「子育て中の共働き世帯」など、ターゲットを細かく絞ったセグメント別分析ができます。マーケティング施策の精度向上に直結します。

複数回にわたる調査ができるため、因果関係の仮説検証に適する

新商品の投入や広告展開など、施策前後で同じ人に調査を行えば、「施策が認知度や購買行動に与えた影響」を直接比較できます。単発のアンケートでは見えづらい、行動変容の因果関係を検証するうえで非常に有効です。

パネル調査のデメリット

対象者が調査慣れしてしまい、回答の正確性が低下するリスク

長期にわたって同じ人に調査を実施すると、「無意識に期待される回答を選んでしまう」「パターン化した回答を繰り返す」といった“慣れ”によるバイアスが生じやすくなります。これにより、本音が見えにくくなる可能性があります。

インセンティブ目的の不正回答が含まれることがある

報酬やポイント欲しさに、内容をよく読まずに回答したり、毎回同じ選択肢を選ぶなどの不正行為が見られることもあります。特に大量回収フェーズでは、品質チェックを怠ると分析精度が大きく下がります。

初期登録時と実際の行動が乖離するケースもある

たとえば「毎日SNSを使っている」と登録していても、実際には週1回しか見ていなかった、というように、登録情報とリアルな行動がズレていることがあります。最新の利用実態を定期的にアップデートする仕組みが重要です。

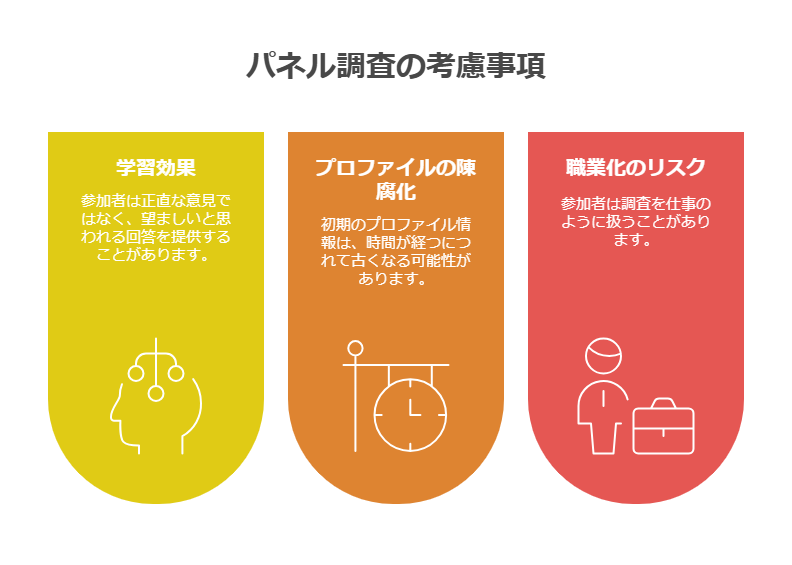

パネル調査だからこそ注意すべきポイント

継続参加による“学習効果”や“回答疲れ”

パネル調査では、同じ対象者に繰り返し質問するため、回答者が「こう答えると良さそう」「過去と整合性を取ろう」と意識しすぎて、本来の意見ではなく“作られた回答”をすることがあります。また、頻繁に調査が送られてくることで、回答意欲が下がる“サーベイ疲れ”も起きやすくなります。

時間の経過によるプロファイルの陳腐化

登録時の属性情報(年齢、職業、家族構成など)は、数カ月〜数年経つと実態と乖離する可能性があります。例えば「未婚・学生」として登録されたパネルが、1年後には「既婚・社会人」になっていても更新されていない、というようなケースです。これにより、分析に用いるセグメント分類の精度が落ちるリスクがあります。

インセンティブによる“職業化”のリスク

パネル調査ではポイントや報酬が発生するため、調査参加を副業のように捉える“職業パネラー”が一定数存在します。彼らは効率的に回答する傾向があり、本音ベースの意見や深い洞察が得にくくなる可能性があります。

パネル調査と他の調査手法の比較

パネル調査と他の調査の違い

調査にはパネル調査以外にもさまざまな手法があり、それぞれに特徴と適した活用シーンがあります。特にマーケティングリサーチの場面では、目的や対象者、得たいデータの性質に応じて適切な手法を選ぶことが成果につながります。

以下に代表的な調査手法との違いを表にまとめ、さらに活用ポイントを詳しく解説します。

| 調査手法 | 特徴 | 主なメリット | 主なデメリット | 向いている用途 |

| パネル調査 | 同一対象に継続的な調査を実施 | 時系列での変化を追跡できる | 対象者の慣れによるバイアス | ブランドロイヤルティ調査、広告効果の長期測定 |

| 街頭インタビュー | 対面でリアルな反応を引き出す | 非言語情報も取得可能 | サンプル数が少なく偏りやすい | 商品パッケージやCMの第一印象評価 |

| 単発型Webアンケート | 短期間で多数から回答を得られる | コスト効率が高い | 継続性がなく、変化は追えない | 市場全体の意識調査、初期ニーズ把握 |

| デプスインタビュー | 対象者の本音を深く掘り下げる | 詳細な定性情報が得られる | 時間・コストが高い | ブランドイメージの形成理由の探索 |

| グループインタビュー | 対象者間の相互反応を観察 | アイデア創出や発想の広がり | 発言が偏る可能性がある | 新商品のアイデア出し、課題発見 |

パネル調査と他手法との使い分け

調査手法を選定する際は、「目的」「期間」「対象」「コスト」の4要素を軸に検討するとよいでしょう。

- 目的が“変化の追跡”ならパネル調査

- 初期段階のニーズ把握なら単発型アンケート

- 印象評価や感情の確認には街頭インタビューや定性調査

- 深層心理や動機の探索ならデプスインタビュー

それぞれの手法は代替ではなく「補完的な関係」にあるため、1つの調査手法に偏らず、複数の手法を組み合わせて設計することで、より立体的かつ実効性の高いインサイトを得ることが可能になります。

パネル調査に関するよくある質問(Q&A)

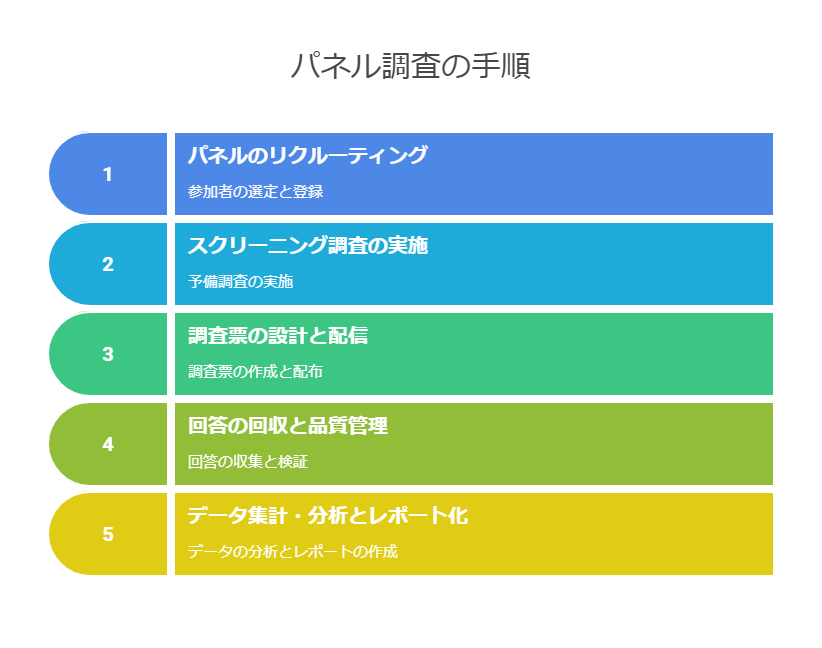

パネル調査の具体的な実施手順は?

パネル調査の実施には、以下のような手順を踏みます。調査の目的に応じて柔軟に調整することが重要です。

- パネルのリクルーティング

性別・年齢・地域・職業などの条件に基づいて対象者を選定し、パネルとして登録します。外部のリサーチ会社のパネルを活用するケースが一般的です。 - スクリーニング調査の実施

本調査の前に予備調査を行い、条件に合致する対象者を抽出します。 - 調査票の設計と配信

調査目的に沿った設問を設計し、オンラインやアプリ、郵送などの手段で配信します。 - 回答の回収と品質管理

回答を収集し、不正・無効回答の除外や重複の確認など、品質チェックを行います。 - データ集計・分析とレポート化

回収したデータを集計・可視化し、時系列やセグメント別の傾向分析を行ってレポートを作成します。

パネル調査のメリットとデメリットは?

パネル調査の最大の強みは、同一の対象者から継続的にデータを収集できる点にあります。これにより、時間の経過とともに変化する意識や行動を追跡することが可能です。また、事前に属性データが整備されているため、セグメントごとの比較分析やターゲット精度の高い調査が実現します。

一方で、調査慣れによって回答の精度が落ちたり、インセンティブ目的の不真面目な回答が混在したりするリスクもあります。長期調査ではパネル離脱やサンプルの偏りが発生する可能性があるため、対象者のモチベーション維持や品質管理の仕組みが重要になります。

パネル調査を活用した具体例は?

テレビCMの効果測定として、放映前後に同じパネルに調査を行い、認知度や好感度の変化を比較。結果を次回広告の改善に活かすケースがあります。

また、サブスクサービスでは、継続利用者の満足度や離脱理由を定期的に調査し、機能改善や解約防止施策に反映されています。

パネル調査とアドホック調査の違いは?

パネル調査は同じ対象に継続して調査を行う手法で、意識や行動の変化を見るのに適しています。

アドホック調査は毎回別の対象に単発で実施するもので、今この瞬間の意見やニーズを広く集めたいときに使われます。

パネル調査のデータ活用方法は?

時系列データとして活用すれば、広告や商品施策の効果を継続的に検証できます。また、年代・性別などの属性別に分析すれば、ターゲットごとの違いも明確になります。リピート率や満足度の推移から、LTV分析や顧客維持にも応用可能です。

まとめ

パネル調査は、マーケティングや製品開発の現場において、消費者の変化を定量的かつ継続的に把握する有力な手法です。街頭インタビューや単発型アンケートでは見えにくい時間的変化や因果関係の仮説検証に適しており、戦略的な意思決定の支援に役立ちます。

ただし、対象者のモチベーション維持や不正回答への対処といった運用上の課題もあるため、設計段階から慎重な対応が求められます。調査目的や対象によって最適な調査手法を選び、信頼性の高いデータに基づくマーケティング施策を展開していきましょう。

ポスト

ポスト シェア

シェア