【行動経済学入門】プライミング効果とは?事前情報が購買行動に与える影響を解説

「なぜかこの商品が気になった」——そんな無意識の好印象の背景にあるのが、プライミング効果です。人の判断や行動は、最初に触れた情報や印象に影響を受ける傾向があります。この心理メカニズムは、広告、Webコンテンツ、接客、パッケージなど、さまざまなマーケティング施策に応用可能です。本記事では、プライミング効果の基本的な考え方から、企業マーケティングへの実践的な活用方法までを、具体例を交えてわかりやすく解説していきます。

目次

プライミング効果の概要

プライミング効果の定義

人は、ある情報や刺激を受けた後、それに関連する情報の処理や判断が無意識のうちに影響を受けることがあります。この心理現象を「プライミング効果」と呼びます。先行する刺激(プライマー)が、後続する刺激(ターゲット)の認知や行動に影響を与えることで、マーケティングや広告の分野で広く活用されています。

プライミング効果の種類

プライミング効果には、直接的プライミングと間接的プライミングの2種類があります。

| 直接的プライミング | プライマーとターゲットが同一、または非常に類似している場合に発生する。 例:テレビCMでビールを飲むシーンを見た後、無意識にビールを飲みたくなる。 |

| 間接的プライミング | プライマーとターゲットが異なるが、意味的・概念的に関連している場合に発生します。 例:「サンタクロース」の話を聞いた後に「果物と言えば?」と尋ねられると、赤い果物(りんごやいちご)を思い浮かべる傾向が強まる。 |

プライミング効果から分かる人間心理

このセクションでは、プライミング効果の定義や研究を通じて明らかになる人間心理を紹介します。理解を深めることで、マーケティング戦略への具体的な活用ポイントが見えてきます。

最初に与えた情報が判断を左右する

人間の思考は、最初に得た情報の影響を強く受けます。これにより、後続の情報の解釈や評価が無意識に変わってしまいます。例えば、 価格より「無添加・国産素材」といった特徴を最初に伝えることで、同じ価格帯の商品でも価値あるものと認識されやすくなります。

情報の解釈によって無意識に行動が誘導される

人は受け取った情報を文脈に沿って解釈する傾向があります。そのため、自然な流れでプライミングが行われると、行動の方向づけが無意識に行われます。例えば、商品紹介の前に「忙しい毎日でも健康に気を使いたい方へ」と語りかけると、栄養ドリンクやサプリの提案がより納得されやすくなります。

プライミング効果のマーケティングへの応用

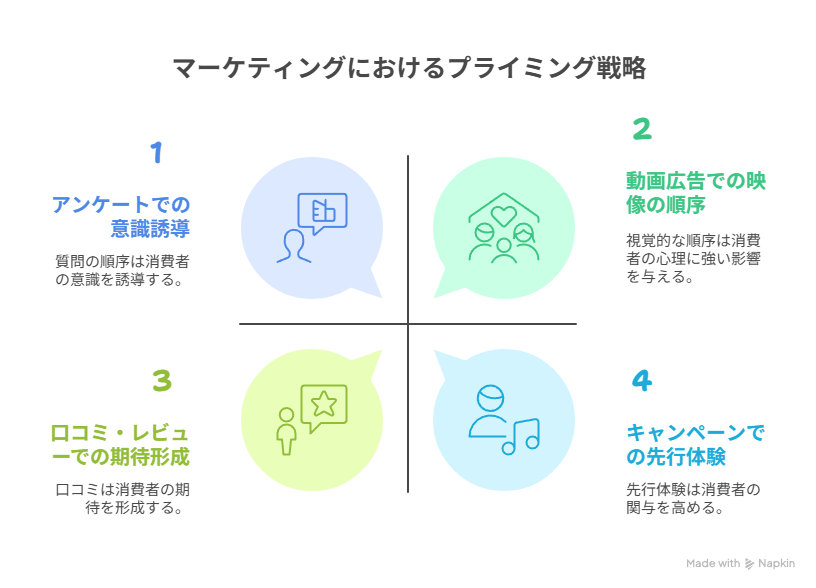

動画広告での映像の順序

動画広告は視覚と聴覚の両方にアプローチできるため、プライミング効果の発揮に非常に効果的です。家族がリビングでくつろぐシーンから始まる家具ブランドのCMでは、「心地よさ」「安心感」といったイメージが先に与えられることで、商品が持つ価値以上の好印象を与えることができます。

キャンペーンでの先行体験

キャンペーンでは、体験を通じたプライミングが効果的です。購入前に商品やサービスに触れることで、受け手の意識に「信頼」「使いやすさ」「期待」などの印象を残すことができます。この先入観が、広告や商品購入への心理的なハードルを下げます。例えば、有料音楽配信アプリの2ヶ月間無料体験に登録した人は、有料会員ステータスの継続率が高い傾向にあります。

アンケートでの意識誘導

アンケートもまた、プライミングを仕込むことができる施策です。質問の内容や順序によって、ユーザーの意識の方向性を変えることが可能です。特定のテーマに関する質問を先に出すことで、受け手はそのテーマに関連した情報に敏感になり、その後のコンテンツに対する受け取り方が変わります。例えば、「あなたは日頃、どのようにストレス対策をしていますか?」という設問に回答してもらった後は、「アロマキャンドル」や「リラックスできるアプリ」に強く興味を持ってもらえる傾向があります。

口コミ・レビューでの期待形成

消費者は他人の意見に大きな影響を受けます。レビューや口コミに触れることで、商品を実際に手に取る前から評価のフレームが形成され、その後の印象や体験が変わります。特に、最初に読むレビューがポジティブであるかネガティブであるかで、その後の態度は大きく変わります。例えば、ECサイトで「満足度97%」というレビュー表示を目にしたユーザーは、その商品に対する信頼が高まり、詳細ページでスペックに多少の欠点があっても購入に至る可能性が高くなります。

プライミング効果の活用例

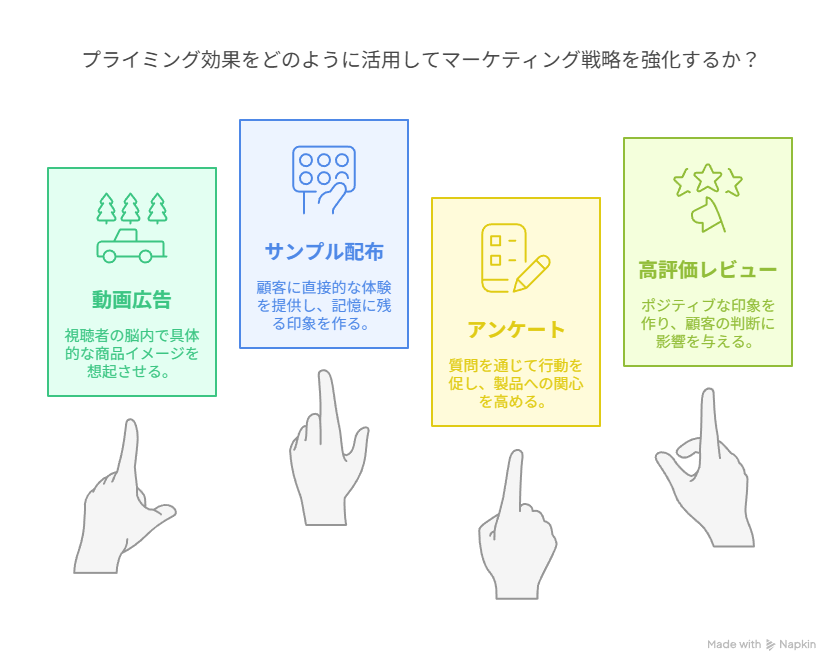

商品イメージを想起させる動画広告

プライミング効果を取り入れた動画広告は、ただ好意的な印象を与えるだけでなく、「これはどんな商品か」「どんなふうに使うものか」といった具体的な商品像を描かせることができます。例えば、電気自動車のCMで「静かな森を走る」「未来的な住宅街で家族が降りてくる」といった冒頭のシーンを見せることで、視聴者の脳内には「この車は静かで快適、しかも家族向けの最先端な車」という使用シーンと結びついたイメージが自然と浮かびます。

購入意欲を高めるサンプル配布キャンペーン

サンプルを配布することで、顧客に「体験」という形のプライミングを行うことができます。体験後の感触や香りや味、使い心地がそのまま記憶に残り、次に同じ商品や関連情報に触れたときの判断に大きな影響を与えます。例えば、新しいスキンケアブランドが、「使った瞬間から肌がしっとりする」という初期印象を与えるサンプルを配布し、その後SNS広告やメールで追客すると、購買率が大きく向上することがあります。

行動を促すアンケート

質問自体がプライミングの役割を果たすアンケートでは、質問内容に関する商品やサービスをアンケート後に紹介することで、購買意欲を高めることができます。例えば、「最近、睡眠の質に満足していますか?」という健康意識や美容意識を問う質問に答えた後で、睡眠改善グッズを紹介すると、より多くのユーザーが興味を示す傾向があります。

好印象を与える高評価レビュー

購入前に目にするレビューがポジティブであれば、商品やブランド全体に対する印象が改善され、実際の体験がより肯定的に解釈されやすくなります。特に、最初に見せるレビューの内容がその後の判断基準を無意識に形成します。例えば、「使ってすぐに効果を実感しました!」という高評価レビューを商品ページの冒頭に掲載することで、他のレビューやスペック情報も前向きに受け取られる確率が高まります。

プライミング効果のポイント

ターゲットに合わせたプライミングの設計

効果的なプライミングを行うには、対象となるユーザーの属性や行動傾向を理解した上で、その心理に響く要素を選ぶ必要があります。ターゲットが何を欲しているのか、どんな価値観を重視しているのかを明確にすることで、先に提示する情報の意図が的確になります。例えば、忙しいビジネスパーソンを対象にする場合、「時短」「効率化」「疲れない」などのワードを先に与えることで、その後の商品紹介が「自分のためのものだ」と認識されやすくなります。

自然な流れで無理なく印象づける工夫

プライミングはあくまで「さりげなく」が基本です。あからさまな誘導は逆効果になることがあるため、ストーリーやコンテンツの流れの中に自然に織り込むことが求められます。違和感のない設計が、潜在意識に働きかけるためのポイントとなります。例えば、食品ブランドが「家族団らんのひととき」をテーマにしたショートムービーを配信し、そのラストに商品を登場させる構成は、日常に自然に溶け込んだ印象を与える効果的なプライミングの手法です。

プライミング効果の注意点

反応の予測が難しい

プライミング効果は非常に強力ですが、受け手の背景知識や状況によって反応が異なるため、意図した効果が出ないこともあります。特に、ターゲットが多様な層に及ぶ場合、事前のユーザー調査が重要です。例えば、 健康食品の広告で「運動習慣を大切に」と訴えた場合、健康志向の高い人には響きますが、運動が苦手な層には逆にネガティブな印象を与える可能性があります。

過度な誘導は逆効果になりやすい

決めつけなど、強引な文章が目立つプライミングは「誘導されている」とユーザーに気づかれ、不快感を与えるリスクがあります。広告やコンテンツは、あくまでユーザー自身が選んだと感じられる構造が重要です。例えば、 初めから「あなたもこんな悩みがありますよね?」と断定するようなコピーは、一部のユーザーには反発を招く可能性があります。

プライミング効果のよくある質問(Q&A)

プライミング効果はどのくらい持続しますか?

プライミング効果の持続時間は、刺激の種類や個人の特性によって異なります。一般的には短時間で効果が薄れることが多いですが、強い印象を与える刺激や繰り返しの提示によって、長期間にわたって影響を及ぼすこともあります。例えば、街で「募金活動のポスター」を見てすぐは寄付行動が促されやすいですが、数時間後には効果が薄れることが多いです。一方で、感情を強く揺さぶるような映画やストーリーを見た後は、数日間にわたって行動や判断に影響を与えることもあります。

直接的プライミングと間接的プライミングはどちらがより効果的ですか?

直接的プライミングと間接的プライミングの効果は目的や状況によって異なりますが、一般的には直接的プライミングの方が即効性や影響力が強いとされています。直接的プライミングは、プライマーとターゲットが同一または非常に近い場合に生じ、影響がダイレクトに表れやすいのが特徴です。対して間接的プライミングは、意味的に関連する刺激からターゲットが想起されるもので、効果はやや弱まる傾向があります。ただし、物語などを通じて価値観を伝える場合など、間接的な手法がより効果的に働くケースも存在します。したがって、両者は目的に応じて使い分けることが重要です。

プライミング効果とアンカリング効果、フレーミング効果との違いは何ですか?

プライミング効果とアンカリング効果、フレーミング効果は、いずれも直前の情報がその後の判断に影響する点で共通していますが、影響の仕方が少しずつ異なります。

- プライミング効果:「無意識の刷り込み」がポイントで、直前の刺激が判断や行動に影響する。

- アンカリング効果:「最初に示された基準」がその後の判断に強く影響する。

- フレーミング効果:「同じ情報でも表現方法」によって印象や意思決定が変わる。

プライミング効果と文脈効果、クレショフ効果との違いは何ですか?

プライミング効果と文脈効果、クレショフ効果は、いずれも前後の情報が文脈の中で人間の認知や行動に影響を与える点で共通していますが、対象やメカニズムに違いがあります。

- プライミング効果:ある刺激が、後に提示される情報の認知や判断に無意識のうちに影響を与える現象。

例:「健康」「自然」といった単語を事前に見せた後、オーガニック商品の購買意欲が高まる - 文脈効果:言語的または状況的な文脈により、情報の意味や受け取り方が変わる心理効果。

例:「ライト」という単語が「光」にも「軽い」にもなるように、前後の文章が意味を左右する - クレショフ効果:前後の視覚情報の組み合わせによって、同じ映像や画像の解釈が変化する現象

例:「無表情の人物写真」+「災害の映像」→「悲しんでいるように見える」

まとめ

今回の記事では、プライミング効果の概要からマーケティングへの応用方法まで詳しく解説しました。プライミング効果は、消費者の無意識に働きかけ、判断や行動を誘導する心理効果です。マーケティング施策において、ターゲットに合わせた適切なプライマーを設計し、自然な形で情報を提示することで、購買意欲の向上やブランドイメージの強化につながります。ただし、過度な誘導や不自然な情報提示は逆効果となる可能性があるため、慎重な設計と検証が求められます。皆さんも、プライミング効果を理解し、戦略的に活用してみてください。

ポスト

ポスト シェア

シェア