【行動経済学入門】文脈効果とは?商品をより魅力的に見せるキャッチコピーやレイアウトについて解説

「同じ商品なのに、置き方や紹介文が変わるだけで印象がまったく違う」と感じたことはないでしょうか?これは「文脈効果」と呼ばれる心理現象によるものです。人は何かを評価したり印象を抱いたりする際、対象そのものではなく、それを取り巻く周囲の情報や状況(=文脈)に強く影響を受けます。この効果は、広告・販促・ブランディングなど、あらゆるマーケティング領域で応用が可能です。商品の見せ方や伝え方を工夫するだけで、消費者の受け取り方を大きく変えることができます。今回は、文脈効果の概要と人間心理、そしてマーケティングでの具体的な活用方法について、さまざまな例とともに解説します。

文脈効果の概要

文脈交換の定義

文脈効果とは、ある情報や対象が、前後の情報や周囲の状況によってその意味や評価が変化する心理現象です。例えば、同じ言葉でも、置かれた文脈によって受け取られ方が異なります。「きみがほしい」という言葉は、恋愛の場面では愛の告白と受け取られますが、料理中であれば「卵の黄身が必要なんだな」と解釈されるでしょう。このように、人は情報を単独で評価するのではなく、周囲の文脈と照らし合わせて意味を解釈する傾向があります。

文脈効果の由来と研究

文脈効果の由来は、1955年にアメリカの認知心理学者ジェローム・シーモア・ブルーナー氏によって行われた研究にさかのぼります。ブルーナーは、前後の状況や情報(文脈)が知覚や認知にどのような影響を及ぼすかを実験的に示しました。

ブルーナーの代表的な実験では、「B」とも「13」とも読める曖昧な図形を被験者に提示し、その直前にアルファベットや数字の列を見せることで、前後の文脈によって同じ図形の認識が変わることを明らかにしました。これが「文脈効果」という概念の出発点とされています。

文脈効果から分かる人間心理

このセクションでは、文脈効果の定義や研究を通じて明らかになる人間心理を紹介します。理解を深めることで、マーケティング戦略への具体的な活用ポイントが見えてきます。

絶対評価よりも相対評価で判断する

人間は物事を評価する際、絶対的な基準ではなく、他の情報との比較、つまり相対的な評価を行う傾向があります。これは「コントラスト効果」とも呼ばれ、例えば、同じ商品でも高級ブランドの中に置かれると安く感じられ、低価格帯の商品群の中に置かれると高く感じられることがあります。このように、周囲の情報が評価の基準となり、消費者の判断に影響を与えます。

感情や印象も周囲の状況に影響される

人の感情や印象も、周囲の状況や文脈によって変化します。例えば、ある商品を紹介する際に、温かみのある照明や心地よい音楽が流れる店舗であれば、消費者はその商品に対して好意的な印象を持ちやすくなります。逆に、冷たい照明や騒がしい環境では、同じ商品でも印象が悪くなる可能性があります。このように感情や印象は、環境や演出などの文脈によって大きく左右されます。

文脈効果のマーケティングへの応用

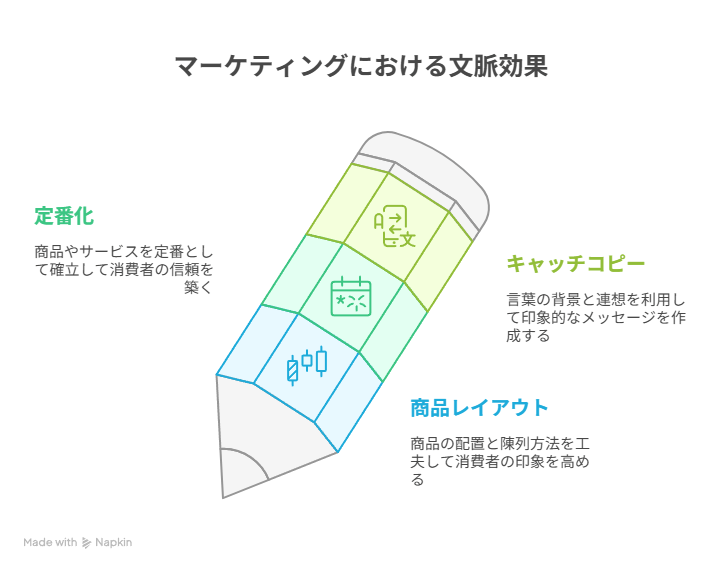

商品レイアウト

商品の配置や陳列方法を工夫することで、消費者の印象や購買意欲を高めることができます。例えば、高級感を演出したい商品は、シンプルで洗練されたディスプレイに配置し、他の高級商品と一緒に陳列することで、商品の価値を高めることができます。逆に、ポップで手軽な商品はカラフルな背景や手書き風のポップを添えることで、親しみやすい文脈が形成されます。

定番化

商品やサービスを「定番」として認識させることで、消費者の購買意欲を高めることができます。人は「毎年ある」「どこでも見る」と感じるものに安心や信頼を抱く傾向があります。例えば、商品や企画を「季節の風物詩」として定着させることで購入ハードルを下げることができます。毎年の繰り返しが「定番」という文脈を作り、購買の動機づけになります。

キャッチコピー

キャッチコピーにも文脈効果が深く関わります。商品単体では伝わりにくい価値や感情を、言葉の背景や連想を活かして補強することで、より印象的な訴求が可能になります。特に、地域や文化的な背景、時流といった要素と掛け合わせることで、消費者の共感を引き出しやすくなります。

文脈効果の活用例

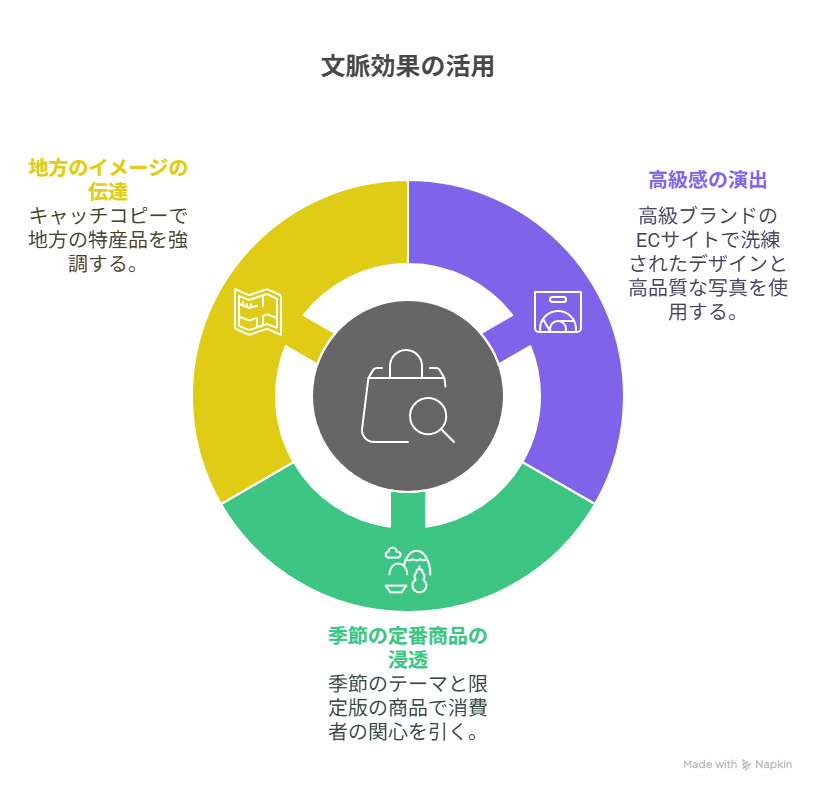

商品の高級感を演出するECサイト

文脈効果はオフライン店舗の商品陳列に限らず、ECサイトでも活用できます。ECサイトにおいて、商品の高級感を演出するためには、サイト全体のデザインや色使い、フォント選びなどが重要です。例えば、高級ブランドの商品を扱うECサイトでは、白や黒を基調としたシンプルで洗練されたデザインを採用し、商品の写真も高品質なものを使用することで、商品の価値を高めることができます。また、商品説明文も丁寧な言葉遣いで、商品の特徴やこだわりを伝えることで、消費者に高級感を感じさせることができます。

季節の定番商品を浸透させる工夫

季節ごとの定番商品を消費者に浸透させるためには、商品や広告のデザインに工夫が必要です。例えば、夏には涼しげな色合いやデザインを取り入れた商品を展開し、広告やプロモーションでも夏らしさを強調することで、消費者に季節感を感じさせ、購買意欲を高めることができます。また、季節限定の商品として販売することで、希少性や特別感を演出し、消費者の購買意欲を刺激することができます。

地方名を明記したキャッチコピー

商品のキャッチコピーに地方名を明記することで、地域の特産品や名産品としてのイメージを消費者に伝えることができます。例えば、「北海道産の新鮮な海の幸を使用したお寿司」というキャッチコピーは、北海道の新鮮な海産物を使用していることを強調し、消費者に安心感や信頼感を与えることができます。また、地方名を明記することで、地域の魅力や特色をアピールし、観光客や地元の人々の関心を引くことができます。

文脈効果のポイント

ターゲットに合わせた文脈設計

文脈効果をマーケティングで活用する際は、誰に向けた訴求なのかを明確にしたうえで、文脈を設計することが重要です。Z世代向けの商品であれば、「共感」や「自己表現」がキーワードになります。逆に、シニア層を対象にする場合は、「信頼感」や「安心感」を重視した設計が適しています。例えば、健康食品のECサイトで、Z世代向けには「#朝活ルーティン」「#美腸活」など流行語を使った紹介ページを展開し、一方でシニア層には「医師監修」「創業50年の実績」など信頼性を示す要素を配置するなど、同じ商品でも異なる文脈で訴求する戦略が有効です。

一貫性のあるストーリーを作る

文脈効果を最大化するには、ブランド全体で一貫したストーリー設計をすることが求められます。商品の打ち出し方、広告、SNS発信、接客対応など、すべてのタッチポイントで統一感のあるメッセージを届けることで、消費者は文脈を理解しやすくなり、印象に残りやすくなります。例えば、アウトドアブランドが「自然との共生」を軸に商品開発をしている場合、広告ビジュアルも自然豊かな風景で統一し、キャッチコピーも「自然に寄り添う、わたしの選択。」とするなど、全体にストーリー性を持たせることで文脈が強化されます。SNSでは社員が実際に登山する様子を発信するなど、リアルな文脈づくりが信頼につながります。

文脈効果の注意点

文化や背景によって文脈の受け取り方は異なる

文脈効果は人によって受け取り方が変わるため、ターゲットの文化的背景や社会的文脈への理解が欠かせません。同じ表現でも、国・地域・世代によってはまったく異なる印象を持たれることがあります。誤った文脈設計は、ブランドイメージの毀損や炎上リスクにもつながりかねません。例えば、外国人観光客向けの土産菓子のパッケージに、日本文化を表現するため「畳」を背景に使ったところ、「汚れた床に置かれた食品」のように捉えられてしまい、不快感を与えたという事例があります。文化的文脈への配慮は非常に重要です。

不自然な演出は逆効果

文脈効果を狙って過度に演出をすると、かえって消費者に不信感を与えてしまうことがあります。違和感のある演出や、実態と異なる過剰なストーリーは、「ウソっぽい」「盛りすぎ」と感じられ、ブランドへの信頼を損なうリスクがあります。例えば、地元密着をうたう飲食チェーンのテレビCMで、出演者が不自然な方言を使った演出をした結果、視聴者から「地元に寄り添っていない」とSNSで批判を受けたケースがあります。本物感・誠実さを保つことが、文脈効果を成立させる鍵です。

文脈効果のよくある質問(Q&A)

文脈効果が記憶に与える影響は何ですか?

文脈効果は、情報の記憶や想起にも影響を与えます。特定の文脈と結びついた情報は、その文脈が再現されたときに思い出しやすくなります。例えば、特定の音楽や香りが、過去の出来事を思い出させることがあります。

文脈効果とモンタージュ理論はどのような関係ですか?

文脈効果は、言葉や画像、記号などの意味や解釈が、それを取り巻く前後の文脈や状況によって変化する現象です。一方モンタージュ理論は、映画などで本来関係のない映像やカットを編集でつなぐことによって、観客に新たな意味や印象を生み出す理論です。どちらも前後の情報が対象の意味や印象を変えるという点で共通していますが、文脈効果は言語や記号など、日常の認知全般に広く見られる現象であるのに対し、モンタージュ理論は主に映画や映像編集の分野での手法です。つまり、モンタージュ理論は映像編集における文脈効果の応用・具体例であるといえます。

文脈効果はUXデザインに活用できますか?

文脈効果はUXデザインにも活用できます。例えば、ユーザーが特定の操作を行う際に、適切なタイミングでガイドやヒントを表示することで、操作の理解や満足度を高めることができます。また、デザインの一貫性やストーリー性を持たせることで、ユーザーの体験をより魅力的にすることが可能です。

まとめ

今回の記事では、文脈効果の概要からマーケティングへの応用方法まで詳しく解説しました。文脈効果は、「どう伝えるか」「どんな状況で見せるか」によって、同じ情報の意味や価値を変えることができる心理効果です。商品レイアウトからキャッチコピー、シーズナルな定番化まで、文脈を意識することで消費者の心に響くアプローチが可能です。ただし、文化や背景によって伝わり方が異なる点や、不自然な演出による反感リスクもあるため、丁寧な設計が欠かせません。文脈効果を活かすことで、より共感を呼び、記憶に残るマーケティングを実現してみてください。

ポスト

ポスト シェア

シェア