【2025年最新】コンバージョン経路とは?意味や事例、CV率をあげる改善方法を解説

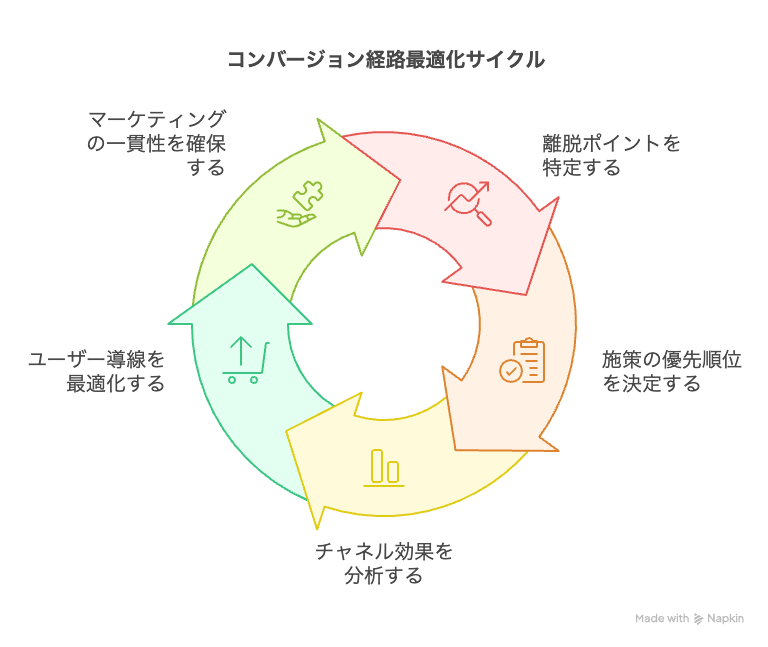

Webマーケティングにおいて、ただサイトにアクセスを集めるだけでは成果にはつながりません。重要なのは、ユーザーがどのような経路で商品購入や問い合わせといったコンバージョンに至るのかを理解し、最適化することです。このコンバージョン経路を把握することで、離脱ポイントの発見や施策の優先順位づけ、広告効果の最大化が可能になります。

本記事では、コンバージョン経路の定義やコンバージョンファネルとの違いをはじめ、代表的な経路の事例、最適化の具体的な方法、さらにはCV率(コンバージョン率)を向上させた成功事例までを網羅的に解説します。

コンバージョン経路とは?

コンバージョン経路の定義と基本的な考え方

コンバージョン経路とは、ユーザーが最終的に商品購入や問い合わせといったコンバージョンに至るまでの一連の行動の流れを指します。たとえば、広告をクリックし、ランディングページに訪問し、商品ページを閲覧し、最終的に購入する。これらのプロセスすべてがコンバージョン経路に含まれます。

ユーザーは段階を経て意思決定を行うため、各ステップにおける導線や情報の最適化が成果に直結します。

コンバージョンファネルとの違い

コンバージョンファネルとは、ユーザーが段階的に絞り込まれていく様子を漏斗(ファネル)に例えたものです。ファネルは数の減少に注目するのに対し、コンバージョン経路はユーザーが通過する経由地や導線の流れに注目します。両者は似ていますが、視点が異なるため、併せて理解することでより効果的なマーケティング戦略が立てられます。

コンバージョン経路を考える理由

コンバージョン経路を分析することで、どのステップでユーザーが離脱しているのかが明らかになります。たとえば、商品詳細ページからカートへ進む率が低い場合、そのページの改善が必要かもしれません。離脱ポイントを正確に把握すれば、改善施策が立てやすくなります。

施策の優先順位を明確にできる

複数の改善案がある中で、どこから着手すべきか悩むケースは多いでしょう。コンバージョン経路を可視化すれば、どの段階での離脱が最も多く、どの施策がコンバージョン率向上に直結するかが判断しやすくなります。これにより、施策の優先順位が明確になります。

広告やSNSの効果測定に役立つ

コンバージョン経路は、ユーザーが最初にどのチャネルから訪問してきたかを把握するのにも役立ちます。Google広告やInstagramなど、チャネルごとの影響を分析することで、費用対効果の高い施策にリソースを集中できます。

成果につながる導線を最短化できる

ユーザーの導線を無駄なく整備することは、コンバージョンの最大化に直結します。例えば、購入までに複数ページを経由していた導線を、1〜2ステップに短縮することで、離脱を防ぎ、スムーズなコンバージョンが可能になります。

マーケティング施策の一貫性を保てる

コンバージョン経路を設計する際には、ユーザーのニーズや行動心理を一貫して考慮する必要があります。広告、LP、商品ページ、カート画面などすべてのタッチポイントでメッセージが統一されていれば、ユーザーは迷うことなくスムーズに行動できます。一貫性のある経路設計は、ブランド信頼性の向上にもつながります。

代表的なコンバージョン経路の例

BtoCにおけるECサイトの事例

BtoC(企業対消費者)における代表的なコンバージョン経路のひとつが、ECサイトでの購入フローです。ユーザーはまずSNSや検索エンジン、メールマガジンなどからサイトに流入し、商品一覧ページを閲覧。その後、気になる商品詳細ページを確認し、カートに追加、購入手続きへと進みます。

この過程で重要なのが、商品の魅力がしっかりと伝わる商品ページと、迷わず進めるカート〜決済導線の設計です。レビュー表示や在庫状況の明示など、購入を後押しする要素も、コンバージョン経路の一部として見直すべきポイントになります。

BtoBの資料請求・問い合わせまでの流れ

BtoB(企業対企業)では、最終的なコンバージョンが資料請求、問い合わせ、デモ申し込みなどであるケースが多く、比較的検討期間が長いのが特徴です。多くのケースでは、オウンドメディアの記事やセミナー参加をきっかけにリードを獲得し、ホワイトペーパーのダウンロードやメルマガ登録を経て、問い合わせに至ります。

このプロセスでは、専門性の高いコンテンツによって信頼を獲得することがカギです。また、問い合わせフォームの導線を目立たせる、CTA(Call To Action)を自然に配置するなどの工夫も求められます。

SNSや広告からの流入パターン

SNS広告やディスプレイ広告からの流入では、ユーザーの興味関心を瞬時に引き付け、スムーズにLP(ランディングページ)へ誘導することが重要です。流入元によってユーザーのモチベーションや属性が異なるため、それぞれに合わせたコンテンツや導線設計が必要です。

例えば、Instagram経由の流入であればビジュアル訴求が有効で、TikTok経由なら動画との一貫性あるLPが効果的。広告の訴求とLPの内容が乖離していると、途中離脱が増えるため注意が必要です。

コンバージョン経路を最適化する方法

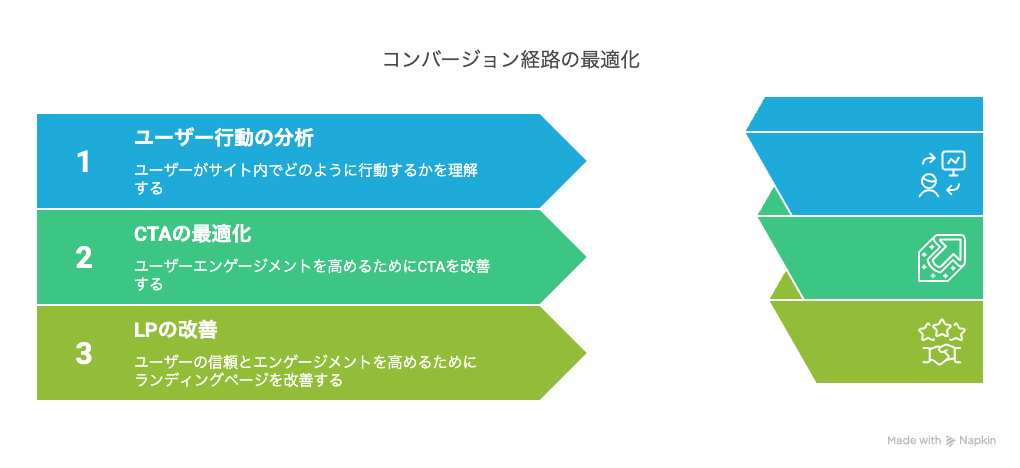

ユーザー行動データの分析

最適化の第一歩は、ユーザーがサイト内でどのように行動しているかを可視化することです。Googleアナリティクス4(GA4)を活用することで、ページ遷移、離脱ポイント、スクロール率など詳細なデータを取得できます。

特にどのページで離脱が多いか、どのボタンがクリックされていないかなどを把握することで、改善の方向性が明確になります。

CTAの設置位置と改善

CTA(Call To Action)は、ユーザーに次のアクションを促す重要な要素です。しかし、設置場所や文言が適切でないと、見過ごされてしまうことも。CTAはファーストビュー内と、ページの最後の両方に設置するのが効果的とされます。

また、ボタンの色や文言、サイズの微調整だけでもクリック率が大きく変わるため、定期的な見直しとテストが必要です。

LPの改善ポイント

LPはユーザーが最初に訪れる重要な接点です。ファーストビューで誰に何を提供しているかが一目で伝わる構成が求められます。また、信頼性を高める要素として、実績紹介、口コミ、FAQなどを盛り込むのも効果的です。

読みやすさの工夫としては、見出しの活用、余白の確保、スマホ対応なども欠かせません。

CV率アップのための施策と成功事例

ヒートマップ・GA4を活用した改善手法

ヒートマップツールを使うと、ユーザーが実際にどこをクリックし、どこまでスクロールしているかが視覚的に分かります。GA4と連携してデータを分析すれば、仮説の裏付けが可能になり、定量・定性の両面からサイト改善を進めることができます。

A/Bテストによる検証と実施例

ボタンの色を変えた、LPの構成を変更したといった施策が実際に効果を上げるかどうかを確かめるには、A/Bテストが有効です。たとえば、CTAの文言を無料で試すから今すぐ登録に変更したところ、クリック率が20%向上したケースもあります。

大切なのは、1回のテストで満足せず、継続的に改善を積み重ねていく姿勢です。

実際にCV率が上がった改善事例の紹介

あるD2Cブランドでは、商品LPに購入者のレビューとQ&Aセクションを新たに追加したことで、CV率が1.8倍に上がったという事例があります。また、別のSaaS企業では、資料請求フォームを5項目から3項目に減らしたことで、フォーム完了率が約2倍になりました。

これらはすべて、ユーザーのストレスを減らし、スムーズな導線を作ることに注力した結果です。小さな改善の積み重ねが、最終的な成果に直結する好例といえるでしょう。

まとめ

コンバージョン経路を理解し、改善していくことは、成果を出すためのマーケティング施策の基盤です。ユーザーの行動をデータで可視化し、CTAの設置やLPの構成を見直すことで、少しの工夫でも大きな効果が期待できます。

また、A/Bテストやヒートマップなどのツールを活用することで、根拠のある改善が可能となり、CV率の向上にもつながります。大切なのは、一度設計した経路に満足せず、ユーザー目線を忘れずに継続的に見直す姿勢です。

自社のマーケティング施策が成果につながっていないと感じている方は、まずコンバージョン経路の最適化から始めてみてはいかがでしょうか。

ポスト

ポスト シェア

シェア