【2025年最新】経営戦略とは?3階層の構造と成功事例で学ぶ実践ガイド

企業が競争の激しい市場で成長を続けるためには、しっかりとした経営戦略が欠かせません。経営戦略は、単なる目標設定ではなく、どの市場でどのように競争し、どのように資源を使っていくかを決める大切な指針です。本記事では、経営戦略の基本からその種類、立て方、そして成功事例までをわかりやすく解説します。

目次

経営戦略の定義と基本概念

経営戦略とは、企業が目指す目標を実現するための計画や方針のことです。限られた経営資源をどう使い、どの市場でどう戦うかを決めるための「道しるべ」となります。戦略を明確にすることで、競争の中でも自社の強みを活かした優位な立場を築くことが可能になります。

さらに、経営戦略は企業が時代の変化に柔軟に対応するための土台にもなります。テクノロジーの進化やグローバル化など、ビジネス環境が大きく変わる中では、明確な戦略がないと企業は競争に取り残される可能性があります。だからこそ、経営戦略は「なぜやるのか」「どう進むのか」を見失わないための重要な指針となります。

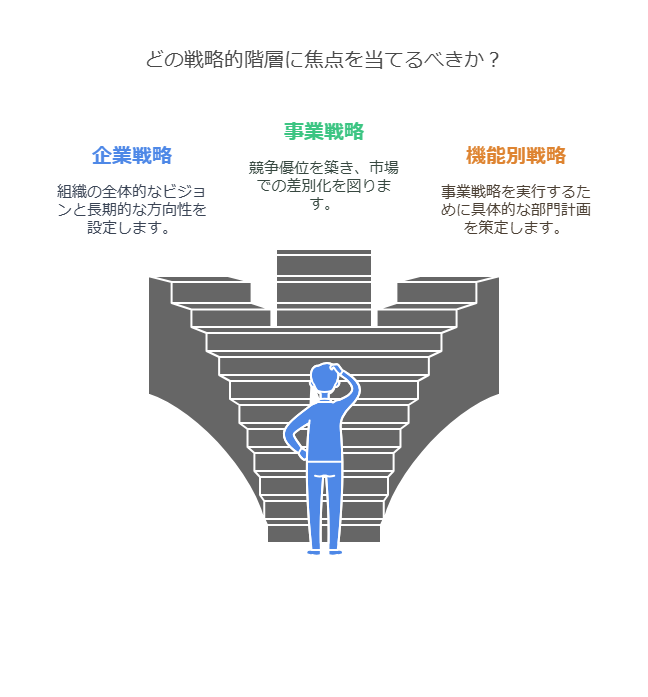

経営戦略の3つの階層

企業戦略

企業全体のビジョンや長期的な方向性を決める最上位の戦略です。どの事業領域に参入するか、どの地域で展開するか、あるいは撤退すべき領域はどこかといった大局的な判断を行います。経営資源の配分やM&A戦略、多角化戦略などもここに含まれます。

事業戦略

企業戦略の方針を受けて、各事業部門が自社の競争優位を築くために策定する戦略です。競合他社との差別化を図るための施策や、ターゲット市場の設定、製品ラインの最適化などが含まれます。ポーターの「コストリーダーシップ」「差別化」「集中戦略」なども代表的な考え方です。

機能別戦略

事業戦略を実行に移すために、営業、マーケティング、生産、財務、人事などの各機能部門が具体的に立てる戦略です。たとえば、営業部門なら販売チャネルの整備、マーケティング部門ならプロモーション戦略、人事部門なら人材育成計画などが該当します。各部門が連携しながら、戦略全体を支える役割を担います。

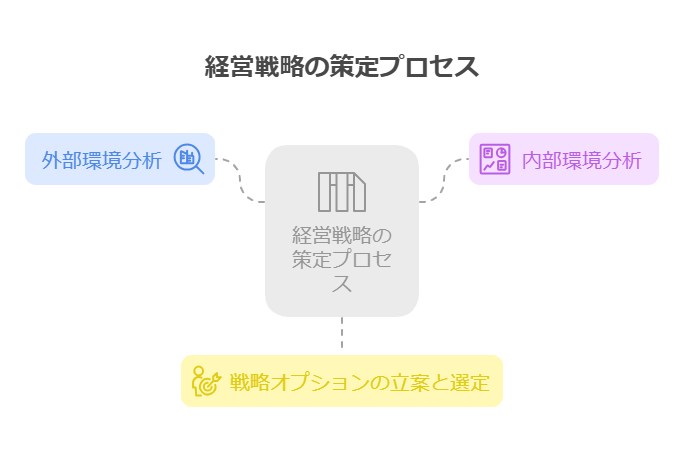

経営戦略の策定プロセス

外部環境分析

最初のステップは、企業の外側にある要因を把握することです。PEST分析では、政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの視点からマクロ環境を捉えます。これにより、自社にとってのチャンスや脅威を見極めることができます。また、SWOT分析では、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4要素を整理することで、戦略立案に必要な材料を整えます。

内部環境分析

外部だけでなく、企業内部の状況も詳細に把握する必要があります。人材のスキルや組織文化、技術力、財務状況、ブランド力などのリソースを評価し、自社の強みと課題を明確にします。内部環境を客観的に見つめ直すことで、どの資源を活かし、どこを補強すべきかが見えてきます。

戦略オプションの立案と選定

外部と内部の分析結果をもとに、企業がとるべき戦略の方向性を複数検討します。市場への新規参入、既存市場の深耕、コストリーダーシップの追求、差別化戦略の導入など、選択肢は多岐にわたります。それぞれの選択肢について、実現可能性、期待される成果、リスクなどを比較し、最適な戦略を選定することが重要です。

経営戦略を成功に導くための重要ポイント

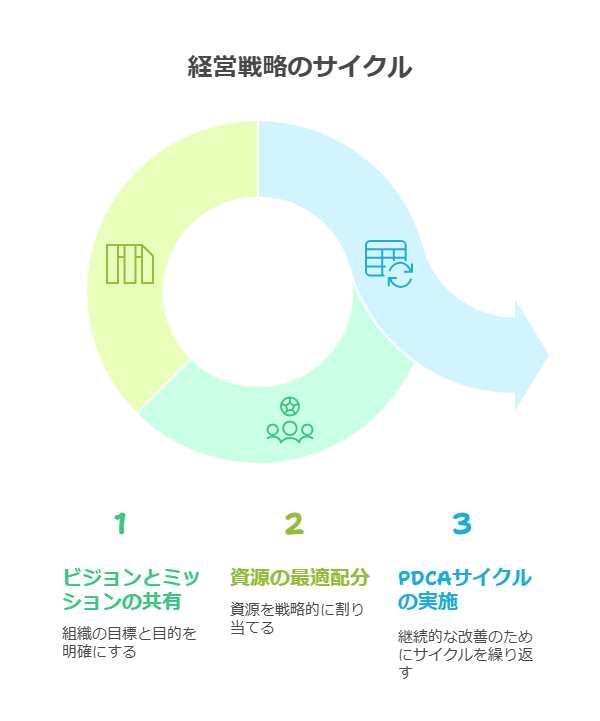

ビジョンとミッションの共有

企業がどこに向かって進むのか(ビジョン)、そして何のために存在しているのか(ミッション)を全社的に明確にし、共有することが欠かせません。この2つが曖昧だと、組織内での意思統一が困難になり、戦略の実行力も低下します。明確なビジョンとミッションは、経営判断や日常の業務における重要な判断基準となります。

経営資源の最適配分

人材、資金、時間、情報などの経営資源には限りがあります。そのため、どこにどれだけ配分するかの判断が企業成果を左右します。競争力の源泉となる分野や成長性の高い事業領域に資源を集中投下することで、収益性と効率性の両立が可能になります。また、定期的に配分状況を見直し、柔軟にシフトすることも重要です。

PDCAサイクルの徹底

戦略は立案しただけでは効果を発揮しません。Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のPDCAサイクルを繰り返すことで、実行精度と成果の質が高まります。特に不確実性の高い現代においては、状況の変化を見極めながら、戦略を柔軟に修正・強化していく姿勢が欠かせません。

経営戦略における成功事例

ユニクロ(ファーストリテイリング)のSPA戦略

ユニクロは、製造から小売までを一貫して自社で手がける「SPA(製造小売業)」モデルを採用しています。これにより、中間マージンを削減しながら、高品質で低価格な商品を提供することに成功しています。また、商品企画の段階から売れ筋を見極め、サプライチェーンを通じて迅速に店舗へ供給できる体制を整えることで、トレンドへの即応性を高めています。このように、経営戦略として垂直統合型モデルを採用したことが、グローバルブランドとしての地位を確立する原動力となっています。

小松製作所(コマツ)のICT活用戦略

建設機械メーカーである小松製作所は、製品提供にとどまらず、ICT(情報通信技術)を活用したソリューションサービスへとビジネスを拡張しています。その代表例が、機械に搭載されたGPSやセンサーを通じて、稼働状況や燃料使用量などのデータをリアルタイムで把握し、遠隔で最適な運用指示を出せる「KOMTRAX」システムです。これにより、顧客の機械稼働率の向上やメンテナンスの効率化を支援し、単なる機械の販売から、価値提供型のビジネスモデルへの転換を実現しています。世界市場に進出しながら、IoTやAIなどの技術を活用する企業も増えています。これにより、より細かく顧客のニーズに対応できるようになります。

経営戦略の勘違いしやすいポイント

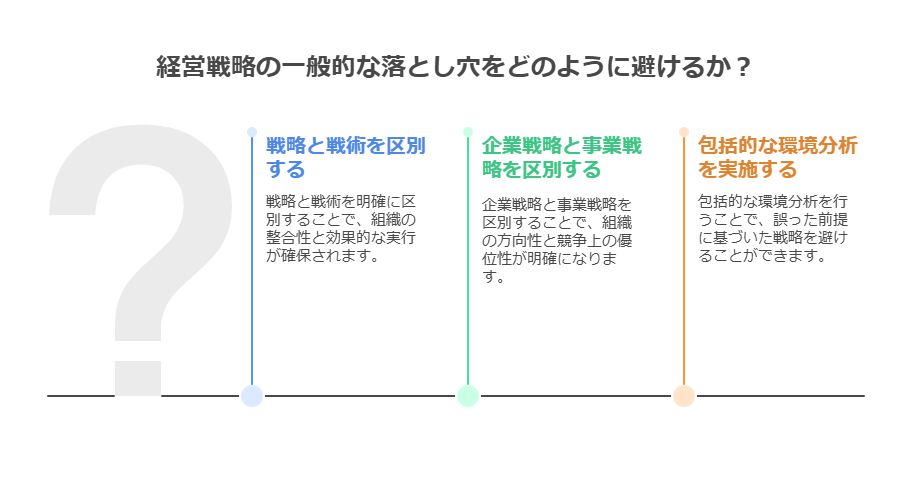

- 企業戦略と事業戦略を混同するケースがよく見られます。企業戦略は全社的な方向性を決めるものであり、一方の事業戦略は特定の事業領域における競争の仕方を考えるものです。この違いを理解しないと、組織全体の整合性が取れなくなります。

- 戦略と戦術の区別があいまいなままでは、現場と経営層で意思のズレが生じることがあります。戦略は中長期的な方向性、戦術はそれを実行するための短期的な手段という関係を明確にすることが重要です。

- 外部や内部環境の分析を表面的に済ませてしまうと、誤った前提に基づいた戦略を立ててしまうリスクがあります。定量データと定性情報の両方を使い、客観性を持った分析を行うことが成功への第一歩です。

経営戦略におけるよくある質問

経営戦略とは何ですか?

経営戦略とは、企業が長期的な目標を達成するために策定する方針や行動計画のことです。どの市場で競争し、どのように差別化を図り、経営資源をどう配分するかを明確にします。

経営戦略の3つのポイントは?

一般的には、明確なビジョンとミッションの設定、経営資源の最適配分、PDCAサイクルの徹底が重要なポイントとされます。これらが戦略の実行力を高める鍵となります。

経営戦略の4つの要素は?

経営戦略の構成要素としてよく挙げられるのは、①ビジョン・ミッション、②外部環境分析、③内部環境分析、④戦略の立案と選定の4つです。これらを体系的に行うことで、整合性のある戦略が立てられます。

経営戦略とマーケティング戦略の違いは何ですか?

経営戦略は企業全体の方向性を決定するための戦略であり、事業の選定や資源の配分を含みます。一方、マーケティング戦略は、特定の製品や市場における競争優位を築くための施策に焦点を当てます。つまり、マーケティング戦略は経営戦略の一部であり、より具体的・実務的な領域に位置づけられます。

まとめ

経営戦略は、企業の成長を支える重要な土台です。しっかりと環境を分析し、自社の強みを活かして方向性を決めていくことで、変化の多い時代にも柔軟に対応できます。実行後の見直しや改善も含めて、継続的に戦略を育てていくことが企業の未来を切り拓くポイントになります。

ポスト

ポスト シェア

シェア