【2025年最新】LINEオープンチャット活用術|コミュニティ運営から集客まで成功の秘訣全公開

日本で月間9,500万人が利用するLINEアプリ内で、誰でも気軽に参加できるコミュニティ機能「オープンチャット」。2025年現在、AI要約機能の追加やビジネス活用の拡大により、個人から企業まで幅広く注目を集めています。この記事では、オープンチャットの基本から応用まで、最新の活用事例と運営ノウハウを交えながら詳しく解説します。コミュニティ運営や新規顧客獲得を検討している方、効果的なプロモーション戦略を模索している方に向けて、実践的な情報をお届けします。

目次

LINEオープンチャットとは。誰でも気軽に参加できるテーマ別チャット機能

LINEのオープンチャットとは、最大10,000人が参加できるLINEの公開トークルーム機能です。通常のLINEとは異なり、友だち登録をしなくても特定のテーマに関心を持つユーザー同士が匿名で交流できるサービスとして注目されています。

仕組みと基本機能

オープンチャットの最大の特徴は、匿名性とアクセシビリティです。参加者は本名を明かすことなく、トークルームごとに専用のプロフィール(表示名・アイコン)を設定できます。これにより、プライベートなLINEアカウントを晒すことなく、安心してコミュニケーションを楽しめます。

参加方法は非常にシンプルで、招待URLやQRコード、検索機能を通じて目的のトークルームに瞬時にアクセス可能です。一度参加すれば、過去のトーク履歴も閲覧でき、途中参加でも話の流れを把握できる設計になっています。

通常のLINEとの機能の違い

通常のLINEグループとオープンチャットの主な違いは以下の通りです。

| 項目 | LINEグループ | オープンチャット |

|---|---|---|

| 参加条件 | 友だち登録必須 | 友だち登録不要 |

| 参加人数 | 最大500人 | 最大10,000人 |

| プロフィール | 本アカウント | ルーム専用設定可能 |

| 検索 | 不可 | 公開ルームは検索可能 |

| 履歴 | 招待時点以降 | 過去の履歴も閲覧可能 |

この違いにより、オープンチャットは大規模なコミュニティ形成や、不特定多数との情報交換に適した機能として位置づけられています。

LINEオープンチャットの始め方。参加からルーム作成までの全ステップ

オープンチャットを活用するには、まず参加方法とルーム作成手順を理解することが重要です。どちらも簡単な操作で実現でき、特別な技術知識は必要ありません。

参加方法

既存のオープンチャットに参加する方法は3つあります。

- 招待URLやQRコードを通じた直接参加:管理者から共有されたリンクをタップするだけで瞬時に参加

- LINEアプリ内の検索機能:キーワードやカテゴリーから目的に合うルームを探す

- 友人からの紹介:参加中のルームから直接招待を受ける

参加時にはルーム専用のプロフィール設定が求められます。表示名とアイコンを設定することで、そのルーム内でのアイデンティティが確立されます。この設定は後から変更可能で、複数のルームで異なるプロフィールを使い分けることもできます。

ルーム作成手順

自分でオープンチャットを作成する場合、LINEアプリのホーム画面から「オープンチャット」を選択し、「ルームを作成」をタップします。基本設定では、ルーム名、説明文、カテゴリー、カバー画像を設定します。特に説明文は検索時に表示される重要な要素で、どのような人が参加対象かを明確に記載することが参加率向上のポイントです。

次に公開範囲と参加設定を決定します。全体公開、招待コード制、承認制から選択でき、コミュニティの性質に応じて適切な設定を選ぶことが重要です。管理者権限も同時に設定し、必要に応じて副管理者を指名することで、安定したルーム運営が可能になります。

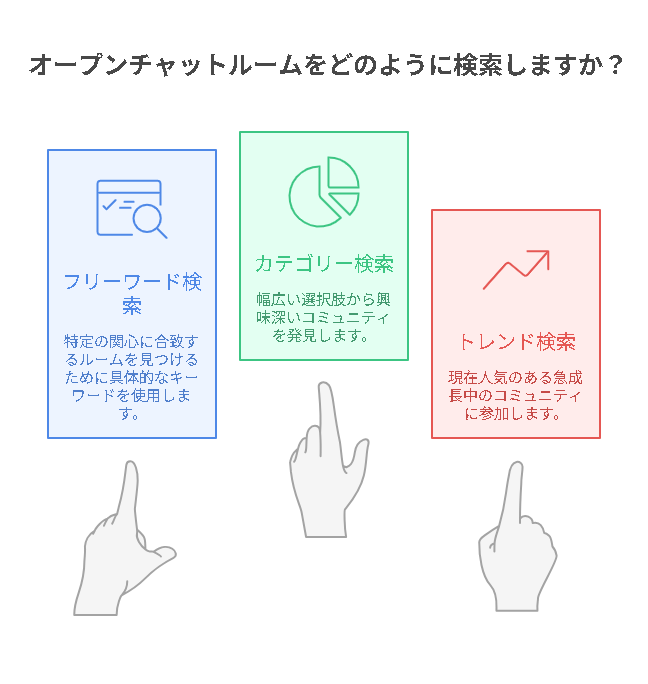

トークルームの検索と見つけ方。最適なルームにたどり着くコツ

オープンチャットの真価は、自分の関心に合致するコミュニティを効率的に見つけることにあります。2025年現在、検索機能の精度向上により、より的確なルーム発見が可能になっています。

フリーワード検索

フリーワード検索では、具体的なキーワードを入力することで関連するルームを表示できます。効果的な検索のコツは、一般的すぎず、特定しすぎない適度な具体性を持ったキーワードを使うことです。例えば「料理」よりも「手作りパン」、「ゲーム」よりも「RPGゲーム攻略」といった具体的なキーワードの方が、求めているコミュニティに出会える確率が高まります。

また、複数のキーワードを組み合わせることで検索精度をさらに向上させることができます。「東京 カフェ巡り」「副業 Webライター」のように、地域や職種、趣味を組み合わせることで、より自分のニーズに合致したルームを発見できます。

カテゴリー検索

カテゴリー検索では、LINEが事前に設定した分類から選択してルームを探せます。主要カテゴリーには「趣味・娯楽」「ビジネス・キャリア」「学習・教育」「地域・コミュニティ」「ライフスタイル」などがあり、それぞれ細分化されたサブカテゴリーも用意されています。

カテゴリー検索の利点は、まだ明確な目的が定まっていない場合でも、幅広い選択肢から興味深いコミュニティを発見できることです。新しい趣味や学習分野を探している際には、カテゴリーを順番に閲覧することで、予想外の発見があることも少なくありません。

トレンド検索

トレンド検索では、現在話題になっているルームや急成長中のコミュニティを確認できます。参加者数の増加率や活発な投稿が行われているルームが優先的に表示されるため、盛り上がっているコミュニティに参加したい場合に有効です。

特に時事ネタや季節性のあるトピック、新しいサービスやトレンドに関連するルームは、トレンド検索で見つけやすくなっています。ただし、一時的な話題に基づくルームも多いため、長期的な参加を考えている場合は、ルームの運営状況や管理者の活動状況も確認することが重要です。

公開範囲と参加設定。目的別に使い分ける運用ポイント

オープンチャットの成功は、適切な公開範囲と参加設定の選択にかかっています。コミュニティの性質や目的に応じて最適な設定を選ぶことで、質の高いメンバーを集め、活発な交流を促進できます。

公開範囲の比較

公開範囲は大きく分けて「全体公開」「招待コード制」「承認制」の3つがあります。

全体公開

最も開放的で、検索結果に表示され誰でも自由に参加できます。これは大規模なコミュニティ形成や情報発信を目的とする場合に適しており、企業のブランディングや商品プロモーションにも効果的です。

招待コード制

一定の制限を設けながらもアクセシビリティを保つ方法です。招待コードを知っている人のみが参加でき、SNSや他のプラットフォームでの拡散を通じて参加者を募ることができます。会員制サービスの顧客コミュニティや、特定のイベント参加者向けのルームによく使われます。

承認制

最も制限が厳しく、管理者が一人ひとりの参加を審査します。質の高いディスカッションを重視するプロフェッショナルなコミュニティや、機密性の高い情報を扱うビジネスルームに適しています。

招待コード制

招待コード制は、コミュニティの品質管理と拡散力のバランスを取る上で非常に有効な手段です。参加には招待コードが必要ですが、既存メンバーが簡単にコードを共有できるため、口コミによる自然な成長が期待できます。

設定時のポイントは、招待コードの変更頻度と共有方法の明確化です。セキュリティを重視する場合は定期的にコードを更新し、成長を重視する場合は固定コードで長期運用することが効果的です。また、どのような人に参加してもらいたいかを明確にし、既存メンバーにその基準を共有することで、質の高いコミュニティを維持できます。

承認制設定

承認制は最も手間がかかる設定ですが、コミュニティの質を最高レベルで維持できる方法です。参加希望者は申請時に参加理由やメッセージを記入でき、管理者は個別に審査して承認・拒否を決定します。

効果的な承認制運用のポイントは、明確な参加基準の設定と迅速な審査体制の構築です。どのような人材を求めているか、どのような活動を期待しているかを事前に明文化し、申請者に伝えることで、双方のミスマッチを防げます。また、審査に時間がかかりすぎると参加意欲が削がれるため、24時間以内の回答を目標とすることが推奨されます。

運営・集客のコツ。参加者数を増やす効果的プロモーション戦略

オープンチャットの成功は、継続的な運営と戦略的な集客活動にかかっています。2025年現在、競合ルームが増加する中で差別化を図り、魅力的なコミュニティを構築するための具体的な手法を紹介します。

ルームSEO最適化

オープンチャットにもSEOの概念が適用されます。検索結果で上位表示されるためには、ルーム名と説明文の最適化が不可欠です。ルーム名には主要キーワードを自然に含め、検索されやすい言葉を選ぶことが重要です。例えば「料理好きの集まり」よりも「簡単レシピ交換&料理写真シェア」のように、具体的で検索されやすいキーワードを含める方が効果的です。

説明文では、コミュニティの特徴と参加メリットを明確に記載します。「何ができるか」「どのような人が参加しているか」「どんな価値を提供するか」を具体的に示すことで、検索ユーザーの参加動機を高められます。また、関連キーワードを自然に織り込むことで、様々な検索クエリに対応できます。

SNS連携集客

オープンチャット単体での集客には限界があるため、他のSNSプラットフォームとの連携が重要です。X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、TikTokなどで関連コンテンツを投稿し、オープンチャットへの誘導を行います。この際、各プラットフォームの特性に合わせたコンテンツ作成が必要です。

X(旧Twitter)では短文でのトピック紹介と参加呼びかけ、Instagramでは視覚的に魅力的な画像と共にコミュニティの雰囲気を伝える投稿、TikTokでは動画を使った楽しげなコミュニティ紹介が効果的です。重要なのは一方的な宣伝ではなく、価値のある情報提供を通じて自然な流入を促すことです。

AI要約活用

2023年11月から、LINEオープンチャットではOpenAIの生成AIを利用し、トークルーム内のメッセージのやり取りを自動で要約する機能の提供を開始しました。この機能を活用することで、新規参加者の離脱防止と既存メンバーの満足度向上が期待できます。

AI要約機能は、長時間のディスカッションや大量のメッセージが投稿されるアクティブなルームで特に威力を発揮します。トークルーム右下の「メッセージの要約」ボタンを押すと、AIによる要約結果が表示される仕組みになっており、参加者は効率的に情報をキャッチアップできます。

管理者としては、定期的にAI要約を確認し、重要な情報が適切に要約されているかをチェックすることが推奨されます。必要に応じて手動でのサマリー投稿も併用することで、より充実した情報提供が可能になります。

メンバー管理とモデレーション機能。健全なコミュニティ運営を支える設定

大規模なオープンチャットを健全に運営するためには、適切なメンバー管理とモデレーション体制の構築が不可欠です。2025年現在、様々な管理ツールが提供されており、効率的なコミュニティ運営が可能になっています。

管理者権限設定

オープンチャットでは、管理者と副管理者の役割分担が明確に定義されています。管理者は全ての機能にアクセス可能で、ルームの設定変更、メンバーの承認・削除、副管理者の任命などの重要な権限を持ちます。副管理者は限定的な権限を持ち、日常的なモデレーション業務を担当できます。

効果的な権限設定のポイントは、責任の分散と継続性の確保です。管理者が一人だけでは、不在時にトラブルに対応できないリスクがあります。信頼できる複数の副管理者を任命し、時間帯や専門分野に応じて役割分担することで、24時間体制でのコミュニティ管理が可能になります。

モデレーション手順

健全なコミュニティ運営には、明確なモデレーション手順の確立が重要です。まず、コミュニティルールを詳細に設定し、すべてのメンバーに周知します。ルールには禁止事項だけでなく、推奨される行動指針も含めることで、建設的な交流を促進できます。

違反行為への対応は段階的に行います。軽微な違反には警告、重大な違反には一時的な発言制限、悪質な場合には退会処分と、違反の程度に応じた適切な措置を取ります。処分の基準を事前に明確化し、一貫した対応を心がけることで、メンバーからの信頼を獲得できます。

便利機能の紹介。より便利に使いこなすためのテクニック

オープンチャットには基本的なチャット機能以外にも、コミュニティ運営を効率化し、ユーザー体験を向上させる様々な機能が搭載されています。これらの機能を適切に活用することで、より魅力的で使いやすいコミュニティを構築できます。

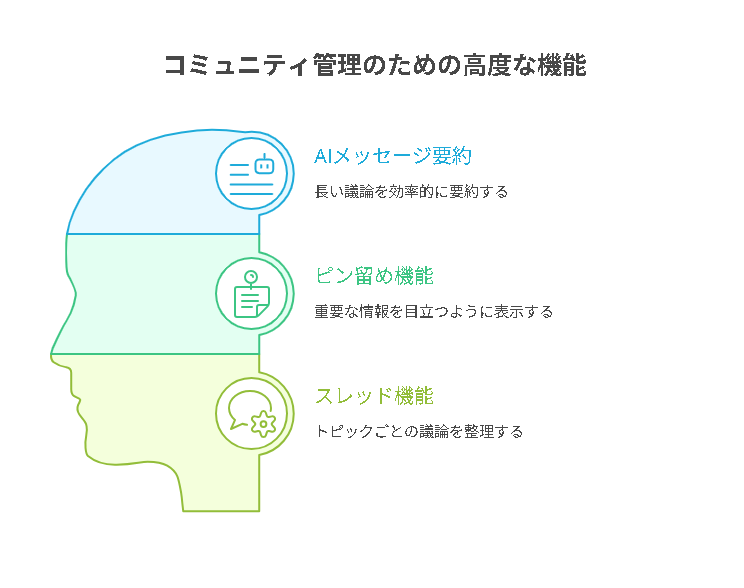

AIメッセージ要約

AI要約機能は、活発なディスカッションが行われるルームで特に威力を発揮します。長時間のやり取りや専門的な議論を自動的に要約し、新規参加者や忙しいメンバーでも素早く内容を把握できます。この機能により、参加障壁が下がり、より多くのメンバーが積極的に参加できる環境が整います。

活用のコツは、要約のタイミングと頻度の調整です。重要な議論の後や、一定量のメッセージが蓄積された際に手動で要約を実行することで、メンバーにとって価値の高い情報を提供できます。また、要約結果をピン留めすることで、情報の可視性をさらに高められます。

ピン留め機能

ピン留め機能は、重要な情報を常にトーク画面の上部に表示する機能です。コミュニティルール、よくある質問、イベント情報、連絡事項など、全メンバーに継続的に見てもらいたい情報の掲示に活用できます。

効果的なピン留め運用のポイントは、情報の鮮度管理と数の調整です。古い情報をいつまでもピン留めしていると、メンバーの関心を引かなくなります。定期的に内容を見直し、本当に重要な情報のみを厳選してピン留めすることが重要です。一般的には、3〜5件程度に留めることで、情報の見やすさを保てます。

スレッド機能

スレッド機能により、特定のトピックに関する議論を整理して進めることができます。メインのトークルームで話題が散らかることを防ぎ、関心のあるメンバーのみが深い議論に参加できる環境を提供します。

スレッドの活用場面としては、専門的な質問への回答、イベントの詳細討議、サブトピックの深掘りなどがあります。管理者は適切なタイミングでスレッドの作成を提案し、議論の整理を促すことで、コミュニティ全体の情報整理に貢献できます。

活用メリットとリスクマネジメントの要点

オープンチャットの導入を検討する際は、メリットとリスクの両面を十分に理解し、適切な対策を講じることが重要です。2025年現在の利用状況と最新の事例を踏まえ、実践的な観点から解説します。

活用メリット

最大のメリットは、低コストで大規模なコミュニティを構築できることです。従来のコミュニティプラットフォームでは、専用のウェブサイト構築やサーバー管理が必要でしたが、オープンチャットなら既存のLINEインフラを活用して即座にスタートできます。

ビジネス面では、新規顧客獲得と既存顧客のエンゲージメント向上の両方に効果を発揮します。製品やサービスに関心を持つユーザーを自然に集められ、双方向のコミュニケーションを通じて信頼関係を構築できます。また、ユーザーからのフィードバックをリアルタイムで収集でき、商品開発やサービス改善に活かすことも可能です。

個人利用においては、趣味や関心事を共有する仲間との出会いや、専門知識の習得、情報交換などの価値を得られます。匿名性があるため、普段は話しにくいトピックについても気軽に相談でき、多様な視点からのアドバイスを受けられます。

注意点

一方で、匿名性が悪用されるリスクも存在します。不適切な投稿、荒らし行為、個人情報の漏洩、詐欺的な勧誘などの問題が発生する可能性があります。特に大規模なルームでは、管理者の目が届かない部分で問題が生じやすくなります。

また、炎上リスクも考慮すべき要素です。政治的な話題や社会問題に関する議論では、対立する意見が激化し、コミュニティ全体の雰囲気が悪化する可能性があります。ビジネス利用の場合、企業イメージに悪影響を与える発言やトラブルが発生するリスクもあります。

リスク対策

効果的なリスク対策の第一歩は、明確なコミュニティガイドラインの策定と周知です。参加者全員が理解できる具体的なルールを設定し、定期的に確認を促すことが重要です。また、報告制度を整備し、問題のある投稿や行為を早期に発見できる体制を構築します。

技術的な対策としては、自動モデレーション機能の活用と人的監視の組み合わせが効果的です。キーワードフィルタリングにより不適切な投稿を自動検出し、人間の管理者が最終判断を行う仕組みを構築します。さらに、定期的なバックアップとログ保存により、問題発生時の原因究明と対処を迅速に行えるよう準備しておきます。

LINEオープンチャットに関するよくある質問

Q1. オープンチャットとは何ですか?

A. オープンチャットとは、LINEの友だちになっていなくても参加できるグループチャット機能です。共通の趣味や目的を持つ人と匿名で会話できます。

Q2. 通常のグループチャットと何が違うの?

A. オープンチャットは以下の点で異なります。

匿名で参加できる(表示名とアイコンはチャットごとに設定可)

参加コードやリンクで誰でも参加可能

トーク履歴の閲覧範囲を制限できる(入室前の履歴非表示など)

Q3. 参加には年齢制限がありますか?

A. はい、18歳未満のユーザーは参加できない設定になっています(年齢確認が必要です)。

Q4. オープンチャットの作り方は?

A. LINEアプリの「ホーム」→「オープンチャット」から、「+作成」を選び、名前・画像・ルールなどを設定すれば作成できます。

まとめ

LINEオープンチャットは、2025年現在において個人・企業問わず活用価値の高いコミュニティプラットフォームです。AI要約機能の追加により利便性が向上し、最大10,000人までの大規模コミュニティ運営が可能な点は、他のプラットフォームにない大きな強みといえます。

成功の鍵は、目的に応じた適切な設定と継続的な運営です。公開範囲や参加設定を戦略的に選択し、SEO最適化とSNS連携を通じて効果的な集客を行い、健全なコミュニティ文化を育成することで、長期的に価値のあるコミュニティを構築できます。

リスク管理を怠らず、明確なガイドラインと迅速な対応体制を整備することで、安全で魅力的なコミュニティ運営が実現できます。今すぐオープンチャットを活用し、新しいコミュニケーションの可能性を探ってみてください。

ポスト

ポスト シェア

シェア