【最新】松竹の炎上シミュレーション「Y」とは?“絶対にバズるSNS”で理不尽な炎上を体験しよう

SNS時代、誰もが“理不尽な炎上”の当事者になる可能性があります。ほんの些細な言葉や写真が批判の対象となり、瞬く間に拡散してしまう――。

そんな現象を「体験型」で疑似的に味わえるのが、映画『俺ではない炎上』(2025年9月26日公開)の特設企画「Y(絶対にバズるSNS)」です。AIが炎上を自動生成するユニークな仕組みは公開直後から注目を集めました。

目次

「Y(絶対にバズるSNS)」とは?映画と連動した炎上シミュレーション

「Y」は映画『俺ではない炎上』の特設企画として公開された、AIを用いた炎上シミュレーション体験サービスです。映画のテーマを“自分ごと化”できる仕掛けとして注目を集めています。

AIが炎上を拡大する仕組み

映画のテーマ「炎上の理不尽さ」を体感できるよう、AIが画像から“粗”を検出し、炎上が拡大するプロセスを再現します。最初は賞賛コメントが並びますが、徐々に批判コメントが増え、やがて炎上に発展。SNSの現実に近い空気感を味わえる設計です。この炎上シュミレーションは、以下から体験することができます。

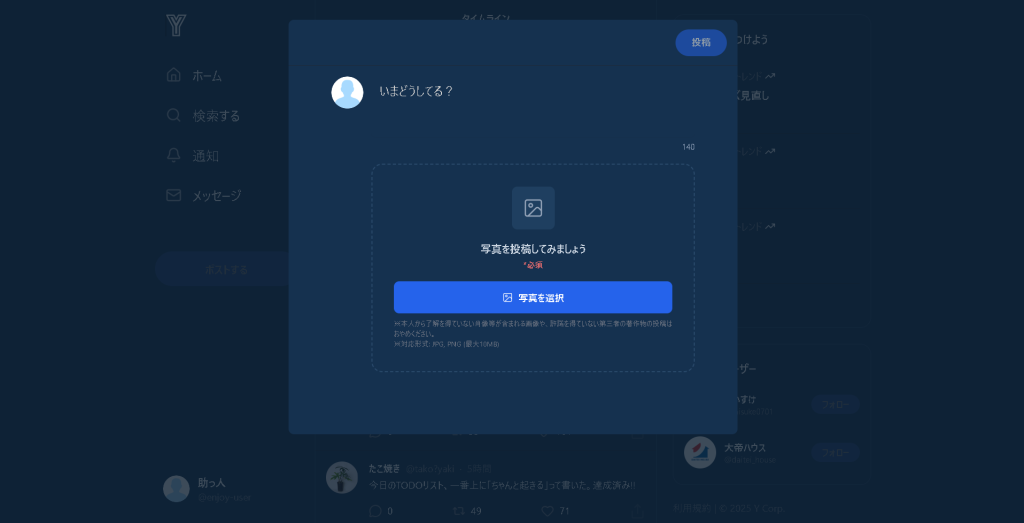

「Y」を体験する流れ:4ステップで炎上に巻き込まれる

「Y」の体験は、誰でも数分で炎上の恐ろしさを感じられるシンプルな設計です。ただ単に流れを追うだけでなく、細部まで“リアルなSNS”を模した演出が加えられています。以下の4ステップを通じて、徐々に状況が悪化していく過程を追体験できます。

名前・性別・年齢・職業を入力

まずはプロフィールを入力。実際のSNSアカウント登録を想起させる工程で、“自分自身が炎上する”感覚を強めます。年齢や職業を入力することで、コメントの内容にもバリエーションが出てくる工夫がされています。

バズらせたい写真をアップロード

次に、自分が注目を集めそうだと思う写真を選びます。風景写真でも、自撮りでも、食べ物でも構いません。AIはどんなジャンルの画像からも“炎上のタネ”を抽出するため、どんな写真でも「批判の材料」になり得ることを思い知らされます。

炎上の火種を自動生成

アップロードされた画像をAIが解析し、「背景が不自然」「態度が偉そう」「センスが悪い」など、いちゃもんのような“粗”を生成。これは現実のSNSでも見られる「無理やり批判ポイントを探す」現象を再現しており、理不尽さを強烈に感じさせます。

炎上進行

最初はポジティブなコメントで安心感を得ますが、徐々に批判的な意見が増え、最後には炎上状態に。コメントは加速度的に過激化し、「拡散希望」「関係者まで問題視」といった“飛び火”演出も用意されています。この短い流れの中に、現実の炎上が進むスピード感と不条理さが凝縮されています。

実際に「Y」をやってみた!炎上体験レビュー

筆者自身も「Y」を実際に試してみました。最初は“バズるかも”というワクワク感がありましたが、数分で状況は一変。称賛が批判に変わり、気づけば自分が炎上の中心に。SNSの理不尽さを疑似的に味わう強烈な体験になりました。

投稿直後はポジティブで安心

画像を投稿すると、すぐに「素敵な写真ですね」「センス良い!」といった好意的なコメントが並びます。実際のSNSで「いいね!」が一気についていく感覚に近く、少し誇らしい気持ちにすらなりました。この段階では「やっぱりSNSって楽しい」と思わせてくれます。

数分後に訪れる揚げ足取り

ところが時間が経つと、「その背景、どこで撮ったの?不自然じゃない?」「奥の人を見捨てている」といった細かいツッコミや揚げ足取りが現れ始めます。コメント欄の空気が急に冷え込み、「え、そこ突っ込む?」と感じるような理不尽な指摘が増えていきました。このギャップが、SNS特有の空気の変化をリアルに再現しています。

理不尽な炎上と飛び火

さらに進むと、「こいつ最低」「みんな拡散して」「関係者はどう思ってるんだ?」など、攻撃的で拡散力のある言葉が増加。もはや写真の内容とは無関係に“炎上”が加速していきます。タイムラインの中だけでなく、他のSNSや“現実社会”にまで飛び火する演出は背筋が凍るほどで、短時間のうちに取り返しのつかない状況になった錯覚を覚えました。

体験して感じたこと

今回の体験で痛感したのは、炎上は必ずしも「大きな失言」から始まるわけではなく、ほんの小さな“粗”や解釈の違いからでも拡大してしまうということです。称賛から批判、そして炎上へのスピード感は想像以上に速く、SNSの怖さを改めて実感しました。同時に、映画『俺ではない炎上』が伝えたいテーマである、「理不尽な炎上に巻き込まれる恐怖」を自分ごととして理解できたように思います。

注意書きと体験時の配慮

「Y」は映画のプロモーションの一環として作られたフィクションです。安心して楽しめるよう設計されていますが、体験する際にはいくつかの注意点があります。事前に把握しておくことで、不安なく利用することができます。

実在のSNSとは無関係のフィクション

「Y」はあくまで映画『俺ではない炎上』の世界観を体験するための特設コンテンツであり、実在のSNSではありません。投稿した画像や入力情報が本当に拡散されることはなく、すべて演出として生成されたものです。安心して疑似体験に集中できます。

理不尽な言葉や不快な表現が含まれる

炎上をリアルに再現するため、コメントの中には過激な言葉や理不尽な批判が登場します。これはあくまでシミュレーション上の演出ですが、人によっては不快に感じる可能性があります。特に感情移入しやすい方は注意が必要です。

音声が流れるため環境に注意

体験中には音声が自動的に再生される演出が含まれています。公共の場や静かな環境で体験する際には、イヤホンを使用するなど周囲に配慮したほうが安心です。

マーケティング視点で見る「Y」の価値

「Y」は映画の単なるプロモーションにとどまらず、マーケティング手法や教育ツールとしても応用可能な要素を多く含んでいます。ここでは企業や教育現場にとって参考になるポイントを整理します。

炎上を“自分ごと”に変える体験設計

従来の映画宣伝は「ストーリーを伝える」「出演者をPRする」などの受動的な形式が中心でした。対して「Y」は、ユーザー自身が炎上の当事者となる疑似体験を通じて、映画のテーマを強烈に刷り込む仕掛けになっています。観客はただ映画を見るだけでなく、事前に“自分が炎上する恐怖”を味わうことで、作品世界に没入しやすくなるのです。

拡散を前提とした仕掛け

「Y」の設計は、体験者が思わずSNSで共有したくなるよう工夫されています。生成された炎上コメントのスクリーンショットや体験レビューは、自然な形でXやInstagramに拡散。結果として広告費をかけずとも映画の話題が広がり、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を活用したプロモーション効果を最大化しました。

教育や企業研修への応用

炎上リスクは企業や個人にとって切実な課題です。「Y」の仕組みを応用すれば、社員研修や学生向けリテラシー教育で“体験的に学べる教材”として活用可能です。単なる座学ではなく、実際に炎上のプロセスを疑似体験することで、SNS運用のリスクや炎上回避の大切さを自分ごととして理解できます。特に企業広報やマーケティング部門にとっては実践的な教育ツールのヒントになるでしょう。

まとめ:炎上をリアルに可視化したユニークな試み

「Y(絶対にバズるSNS)」は、炎上の理不尽さをリアルに体験できる斬新な施策でした。映画のテーマを体感できるだけでなく、SNSリテラシー教育の観点からも意義深い試みです。

炎上シミュレーションを通じて、「称賛から批判へ」「揚げ足取りから飛び火へ」と進んでいくプロセスを自分ごととして実感できた人は多いでしょう。単なるプロモーションにとどまらず、映画のテーマを事前に疑似体験させることで、観客の理解や関心を深める役割を果たしました。

炎上のリアルを知ることは、SNSを安全に使うための第一歩。みなさんもぜひ炎上のスピード感と理不尽さを実感してみてください。

ポスト

ポスト シェア

シェア