【2025年最新】バイラルマーケティングとは?話題化するコンテンツ作りから拡散戦略まで解説

SNSの発展により、消費者が情報を自ら発信し、企業のメッセージが一瞬で広がる時代になりました。その中心的な手法として注目されているのが「バイラルマーケティング」です。ユーザー自身の共感やシェアによって情報が拡散するため、自然で信頼性の高い認知拡大を実現できます。この記事では、バイラルマーケティングの仕組みやメリット・リスク、そして初心者でも実践できる手順をわかりやすく解説します。

目次

バイラルマーケティングとは?

情報が人から人へと自然に広がり、短期間で話題を生む仕組みが「バイラルマーケティング」です。SNSの普及により、企業が発信した情報が個人の投稿を通じて急速に拡散する時代となりました。

消費者主導の情報拡散手法

バイラルマーケティングの特徴は、企業が直接広告を打つのではなく、消費者が自発的に情報をシェアする点にあります。友人やフォロワーを介して広がるため、自然な信頼が生まれやすいのが特徴です。ユーザーが共感したり面白いと感じたりすることで、情報が次々と拡散していきます。このような仕組みが「口コミのデジタル版」とも呼ばれています。

SNS時代に注目される理由

SNSは拡散のスピードと影響力が非常に高く、誰もが発信者になれる時代です。そのため、一つの投稿が数万人に届くことも珍しくありません。企業が制作したコンテンツがユーザーによって再投稿やリミックスされることで、より多様な形で広がります。広告予算をかけずとも認知拡大できる点が、今SNS時代に注目される最大の理由です。

バイラルマーケティングの特徴

バイラルマーケティングは「自然拡散」と「共感の連鎖」がポイントとなります。類似するマーケティング手法との違いを理解することで、より効果的な戦略が立てられます。

バズマーケティング・インフルエンサーマーケティングとの比較

「バズマーケティング」は短期間で話題をつくることを目的にした手法で、企業が意図的に仕掛ける点が強いです。一方、バイラルマーケティングはユーザー主導で広がる自然な拡散が中心です。「インフルエンサーマーケティング」は特定の影響力ある個人を活用しますが、バイラルマーケティングでは一般ユーザーが中心になることが多いのが違いです。バズマーケティング・インフルエンサーマーケティングについては以下の記事をご覧ください。

自発的な拡散と企業主導の違い

企業主導のキャンペーンでは、広告感が強すぎるとユーザーに敬遠される傾向があります。バイラルマーケティングでは、あくまで「ユーザーが共有したくなる理由」があるかが重要です。感情を動かす・共感を呼ぶ・驚きを与えるなど、自然な拡散を促す設計が求められます。結果として、企業発ではなくユーザー発のムーブメントとして広がるのが理想です。

バイラルマーケティングのメリット

バイラルマーケティングは、低コストで多くの人に届き、広告以上の信頼性を得られるのが魅力です。中小企業や個人ブランドでも取り入れやすい点が強みです。

低コストでの広範囲な認知拡大

バイラルマーケティングでは、広告費をかけずともSNS上の拡散によって多くの人に情報が届きます。テレビCMや大型キャンペーンと異なり、少ない予算でも高い露出効果を得ることが可能です。特に共感性の高い投稿は、短期間で数十万単位のリーチを得るケースもあります。

説得力のある情報発信

ユーザーからの口コミや投稿は、企業広告よりも信頼されやすい傾向にあります。実際の体験や感想が伴うことで、他のユーザーにとってリアルな情報として受け取られます。結果として、ブランドや商品の信頼性が自然に高まります。

短期間での話題化

トレンドをつかんだ企画や動画は、数日で一気に話題となることがあります。短期間で注目を集められるため、新商品のプロモーションやキャンペーン開始時に特に効果的です。勢いがあるうちにメディアにも取り上げられれば、さらに拡散の波を広げられます。

バイラルマーケティングのリスク

沢山の人に届くバイラルマーケティングですが、リスクの存在も理解することでより効果的に設計できます。

情報拡散のコントロールが難しい

SNS上での拡散は一度始まると止めることができません。意図しない切り取りや誤解が生じ、ブランドイメージが損なわれるケースもあります。例えば、企業のユーモア投稿が「不謹慎」と批判され炎上した事例もあります。発信前に第三者の視点でチェックし、受け取り方を想定しておくことが大切です。

効果の予測が困難

同じような内容でも、バズる投稿と全く反応のない投稿が生まれることがあります。再現性が低く、どんな要素が刺さるかを事前に完璧に見極めることは難しいです。例えば、ある飲料メーカーが感動系CMを出した際、想定以上に共感が広がった一方、別のキャンペーンではほとんど話題にならないこともありました。継続的なテストと改善が欠かせません。

長期的な効果の維持が大変

一度話題になっても、その注目は長続きしないことが多いです。バイラルマーケティングの勢いが落ち着いた後、ファン化や購買につながらないケースもあります。実際にアパレルブランドが短期間で話題になったものの、次のキャンペーンとのつながりが弱く、定着に苦戦した例もあります。拡散後のフォロー施策(再訪・限定オファーなど)が重要です。

バイラルマーケティングの実践手順

成功するバイラルマーケティングは、戦略的な設計が鍵です。ターゲット・感情への訴えかけ・拡散導線を明確にして実行していきましょう。

ターゲットの明確化とコンテンツの設計

誰に共感してもらいたいのかを明確にし、ペルソナを細かく設定します。例えば、Z世代を狙うなら「共感・リアル・自己表現」、30代女性を狙うなら「共感+ライフハック」など、刺さる文脈が異なります。大手カフェチェーンが季節限定ドリンクを「写真映え×共感投稿」で訴求するのは、若年層のSNS拡散を意識した好例です。ペルソナ設定については、以下の記事をご覧ください。

感情に訴えるコンテンツ制作

拡散されるコンテンツには、人の感情を動かす要素が欠かせません。感動・笑い・驚き・共感など、強い感情を引き出す演出を設計しましょう。例えば、化粧品会社の「母の日メッセージ動画」は、普段言えない想いをテーマに多くの人の心を動かしました。視聴者が「誰かに見せたい」と思う感情を引き出すのがポイントです。

SNSプラットフォームの活用と拡散戦略

それぞれのSNSには得意な拡散スタイルがあります。TikTokは短尺動画による「テンポ重視型」、X(旧Twitter)は「共感・会話重視型」、Instagramは「ビジュアル+体験共有型」です。例えば、アパレルメーカーの「#コーデチャレンジ」は、一般ユーザーの投稿を軸にInstagramで拡散しました。プラットフォーム特性を踏まえた導線づくりが成果を左右します。

バイラルマーケティングの成功事例

成功事例を見ることで、「どんな企画が拡散につながるのか」をより具体的に理解できます。共通点は、ユーザーが参加したくなる仕組みを備えていることです。

SNS上でユーザー参加型チャレンジの拡散

ユーザー参加型で代表的なのがTikTokの「#犬の変身チャレンジ」などの企画です。ペット用品メーカーが自社製品を使って犬を変身させる動画を募集し、飼い主の間で一気に拡散しました。企業が主導せずとも、ユーザー自身が主役となる仕組みが成功要因です。

ユニークな投稿やキャンペーンが口コミ拡散

日用雑貨のアニメコラボシリーズは、意外な組み合わせでSNS上の会話を生み出します。また、「冷やして食べるカレー」など、意外性を重視した商品も動画投稿から自然な口コミが生まれた例です。思わず誰かに共有したくなる「ネタ性」が、拡散の起爆剤になります。

短期間で話題化した動画コンテンツ

動画は感情を直接的に伝えやすく、拡散の中心になりやすいフォーマットです。特に短尺でテンポの良いストーリーや、心温まるエピソードは共有されやすい傾向にあります。例えば、あるサービスの「裏側を見せるドキュメンタリー風動画」や「利用者のリアルな声」をまとめた映像は、多くの共感を呼ぶケースがあります。

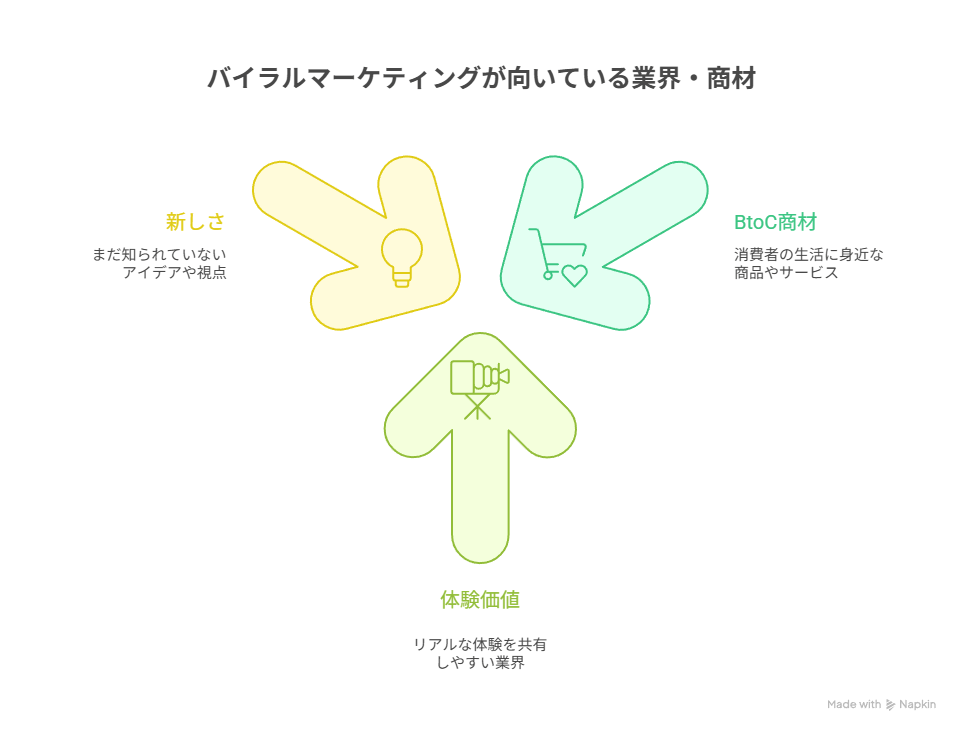

バイラルマーケティングが向いている業界・商材

バイラルマーケティングは、特定の層が共感しやすい商品やサービスほど成功しやすいです。特に感情や体験を共有しやすい業界で高い効果を発揮します。

話題性が生まれやすい「BtoC商材」

生活に身近な商品やサービスは、SNS上で話題になりやすい傾向があります。例えば、新しいスイーツや雑貨など、見た目や体験を投稿したくなる商材は自然に拡散されます。実際に消費者が自分の写真とともに感想を投稿することで、広告よりも信頼性の高い口コミが広がります。

「体験価値」を共有しやすい業界

「実際に使ってみた」「行ってみた」というリアルな体験は、他の人の興味を引きやすいです。飲食、旅行、イベント、学び系サービスなど、体験を中心にした業種はバイラルマーケティングとの相性が良いです。参加者自身が感想や写真をSNSで発信することで、自然な宣伝効果が生まれます。

「新しさ」や「意外性」を打ち出せるブランド

まだ知られていないアイデアや、他にはない視点を発信できるブランドも拡散しやすいです。例えば、「意外な使い方」「知られざる裏側」などを紹介する投稿は、驚きと学びを同時に提供します。ユーザーに「話したくなる理由」を与えることが、拡散のきっかけになります。

バイラルマーケティングに関するよくある質問

このセクションでは、バイラルマーケティングを始める際に抱きがちな疑問点にお答えします。

バイラルマーケティングとバズマーケティングの違いは?

バズマーケティングは「企業が仕掛けて短期間で話題を作る」手法、バイラルマーケティングは「ユーザーが自然に広げる」仕組みです。前者は短期的な注目に強く、後者は信頼感や共感の広がりに強いという特徴があります。

コンテンツが思ったように拡散されない場合の対策は?

ユーザーが「共感」や「驚き」を感じる要素を強化しましょう。投稿の目的を「見せたい」ではなく「共有したくなる」に切り替えることが大切です。トレンドに合わせたテーマ変更や、コメント誘導の工夫も効果的です。

BtoB企業でもバイラルマーケティングは有効か?

BtoBにおいてもバイラルマーケティングは有効です。専門知識の共有や、導入事例・業界課題への取り組みをストーリーとして発信することで、業界内の共感を得られます。特にSNSやブログで「ノウハウ」や「裏側の工夫」を紹介する形式は拡散されやすいです。

まとめ

今回の記事では、バイラルマーケティングの概要から成功事例、向いている業界や商材まで詳しく解説しました。バイラルマーケティングは、ユーザーの共感や自然な拡散を活かす、今の時代に適したマーケティング手法です。低コストながら認知拡大や信頼構築に大きな効果をもたらします。重要なのは「話題を作る」ではなく「語りたくなる体験を設計する」ことです。ユーザーの心を動かすストーリーを発信し、ブランドを人々の会話の中に浸透させていきましょう。

ポスト

ポスト シェア

シェア