【2025年最新】SNS投稿BOTとは?自動投稿の活用法とリスクをわかりやすく解説

SNS運用を効率化したいと考えたとき、真っ先に検討されるのが「SNS投稿BOT」です。特に企業や個人がX(旧Twitter)やInstagram、Facebookなど複数のアカウントを同時に運用している場合、投稿の手間は日々の大きな負担になります。本記事では、SNS投稿BOTの基本から、活用メリット・リスクまでをわかりやすく解説します。自動投稿を始める前に知っておくべきポイントが一通り理解できます。

目次

SNS投稿BOTとは?

SNS投稿BOTとは、指定した時間や条件に従って、SNSに自動で投稿するプログラムです。一般的にはHootsuiteやBuffer、SocialDogなどのツールを使い、複数アカウントへの投稿を一括で予約・管理できます。これらのツールは公式APIと連携しているため、安全に利用できるのも特徴です。

人の手で投稿する必要がなく、運用の効率化に役立つ一方で、文脈への対応が難しく、不適切なタイミングで投稿されるリスクもあります。そのため、BOTはあくまで補助的な手段として、内容やタイミングを丁寧に設計することが重要です。

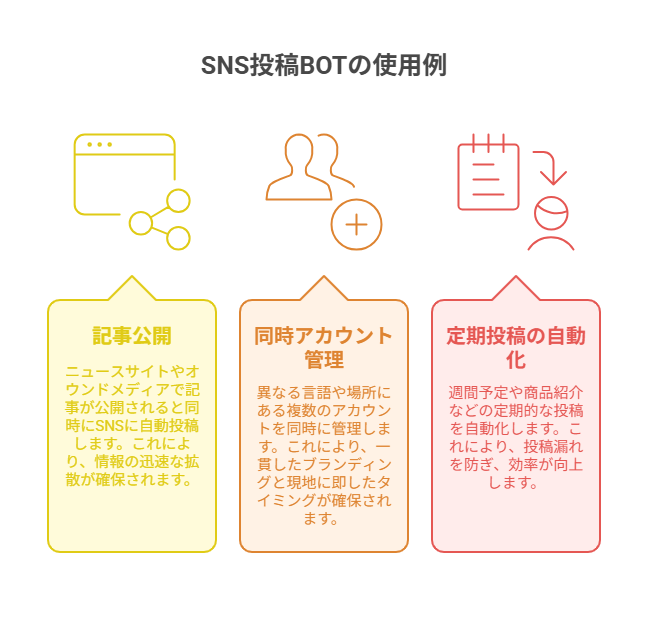

SNS投稿BOTが使われる場面

ニュースサイトやオウンドメディアの記事公開時に自動で投稿

ニュースサイトやオウンドメディアでは、記事公開と同時にSNSへ自動投稿する運用が一般化しています。CMSと連携したRSSやWebhookを活用すれば、新着記事が公開された瞬間にAPI経由で投稿が行われ、初動の拡散を逃さずに済みます。特にXやFacebookでは、リアルタイム性が求められるため、自動投稿は効果的です。投稿文やハッシュタグもテンプレート化することで、ブランドの一貫性を保ちながら効率的な運用が可能です。

多拠点・多言語アカウントの同時運用

グローバル展開しているブランドや、大都市圏と地方それぞれにアカウントを持つ企業では、SNSの数が増えるほど投稿管理が煩雑になります。投稿BOTを活用すれば、同じコンテンツを英語・日本語・韓国語に分けて、それぞれのアカウントで同時または時差投稿することが可能になります。これにより、統一感のあるブランディングと、現地に即したタイミングでの情報発信が両立できます。

毎日・毎週の定期投稿の自動化

投稿BOTは、「月曜に今週の予定」「金曜に商品紹介」などの定期投稿を自動化できます。事前にスケジュールを設定するだけで、投稿漏れを防ぎつつ効率的に運用できます。

また、天気予報や地震速報などの緊急情報も、BOTによって自動投稿される事例が増えています。自治体や報道機関では、XとAPI連携したBOTがリアルタイムに情報を配信しています。

X(旧Twitter)における自動アカウント(BOT)

SNS投稿BOTを活用する際、X(旧Twitter)における「自動アカウント表示」の設定は忘れてはいけません。Xでは2024年以降、自動投稿を行うBOTアカウントに対して、自動であることの明示を推奨・一部で義務化しています。これは、ユーザーとの信頼関係を守り、スパムやなりすましによる誤解を防ぐための措置です。

自動アカウント表示の設定手順(X公式手順)

- Xにログインした状態で、左側メニューの「もっと見る」をクリック

- 「設定とプライバシー」を選択

- 「アカウント」→「アカウント情報」に進む

- 表示項目の中にある「自動化」または「自動アカウントとして識別」を選ぶ

- ONに設定すると、プロフィールに「自動アカウント(Automated)」のラベルが表示される

以上の設定により、プロフィール欄に「自動アカウントです(Automated)」と明記され、ユーザー側からもBOTであることが確認できるようになります。特に自動でニュースや天気、交通情報などを投稿する公共系アカウントでは、この表示があるかどうかが、信頼性に大きく影響します。

XではBOTの誤用対策として、2025年現在もAPI制限や不正利用の監視が強化されています。そのため、BOT運用者自身があらかじめBOTであることを明示することは、プラットフォーム側との健全な関係維持にもつながります。

BOTの利便性を享受するためには、「設定の正しさ」も投稿内容と同じくらい重要なポイントです。

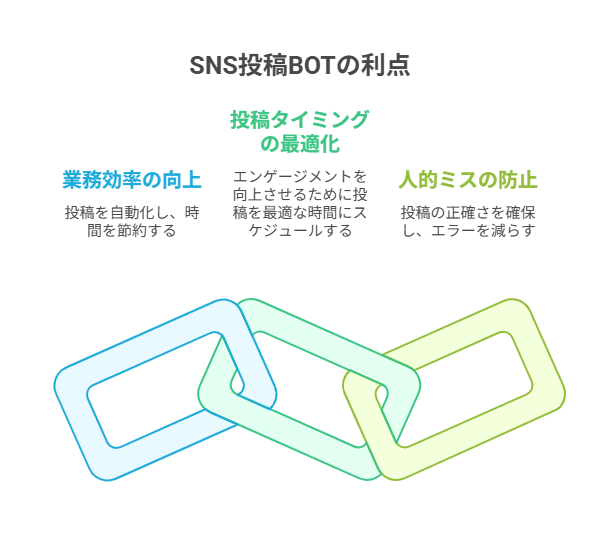

SNS投稿BOTのメリット

業務効率が大幅に向上する

SNS運用は、1日に複数アカウントへの投稿や内容の確認が必要になるなど、手間と時間がかかる業務です。投稿BOTを使うことで、1度にまとめて投稿を設定し、後は自動で配信される仕組みが構築できます。特に少人数チームや兼任担当者にとっては、投稿作業の負担が大幅に軽減され、空いた時間を分析や改善に活用できます。

投稿タイミングを最適化できる

SNS投稿BOTは、ツール内の分析機能を活用することで、ユーザーの最もアクティブな時間帯に合わせて投稿スケジュールを自動調整できます。たとえば、Instagramでは18時台、Xでは12時台といったように、媒体やターゲットによって反応の良い時間帯は異なります。投稿BOTを活用すれば、最も効果的なタイミングに自動で発信されるため、エンゲージメントの向上につながります。

人的ミスを防止できる

SNS運用において、「投稿し忘れ」や「誤った日時に投稿してしまう」などの人的ミスはよくあるトラブルです。特に複数SNSを管理している場合、担当者の確認ミスは避けられません。SNS投稿BOTを使えば、設定どおりに投稿が行われるため、確認漏れやスケジュールミスのリスクが大幅に減ります。

SNS投稿BOTのデメリット(注意点)

急な社会情勢の変化に対応できない

SNSは時事性が強く、タイムリーな投稿が求められるメディアです。SNS投稿BOTで設定した内容が、社会的に不適切なタイミングで配信されてしまうと、企業イメージの低下につながります。たとえば災害や重大事件の発生時に、軽いトーンの自動投稿が配信されると、批判や炎上のリスクが高まります。

コンテンツの質が下がる可能性がある

BOTを使った投稿はどうしてもテンプレート的になりがちで、ユーザーに「機械的」と受け取られることがあります。フォロワーとの自然なやり取りやユーモアのある投稿は、依然として人の手でなければ難しい領域です。自動化ばかりに依存すると、ブランドの個性やユーザーとの関係性が希薄になってしまうことがあります。

ツールによってはAPI制限やポリシー違反になることも

非公式のツールや無断スクレイピングを行うBOTは、SNSの利用規約に違反する可能性があります。特にXでは、APIアクセスに制限がかかっているため、ツールによっては投稿の上限があったり、アカウント停止リスクが高くなったりします。正規APIに準拠したツールを選ぶことが重要です。

SNS投稿BOTに関するよくある質問(Q&A)

SNS投稿BOTはどのように自動ツイートをする?

SNS投稿BOTは、X(旧Twitter)の公式APIと連携した外部ツール(例:SocialDog、Buffer、Hootsuiteなど)を使って、事前に登録した投稿を自動で配信します。ツール上で日時・内容を設定しておけば、指定時間になると自動的にツイートが公開されます。複数アカウントへの同時配信や、曜日・時間帯の繰り返し設定なども可能です。

SNS投稿BOTを使うメリットとデメリットは?

メリットは、投稿の手間を減らして作業効率を上げられる点です。投稿忘れや人的ミスを防げるほか、ユーザーのアクティブ時間に合わせた最適なタイミングで投稿できるため、エンゲージメントの最大化にもつながります。

デメリットは、タイミングを誤ると炎上リスクがあることや、内容が機械的に感じられる場合があることです。また、非公式ツールの使用はXの利用規約違反になる可能性もあります。

SNS投稿BOTが定期ツイートで得られる効果は?

定期ツイートによって、ブランドの存在感を維持しやすくなります。たとえば毎週の新商品紹介や、毎朝の名言投稿などをBOTに任せることで、ユーザーとの接点を継続的に作ることができます。結果として、フォロワーの定着やリピート閲覧の促進につながります。

SNS投稿BOTの安全性やアカウント乗っ取りリスクは?

正規ツールを使い、公式APIを通じて投稿していれば安全性は高いとされています。ただし、ログイン情報の管理が甘いと乗っ取りや不正アクセスのリスクがあります。2段階認証の設定、信頼できるツールの使用、権限の限定付与といった基本的なセキュリティ対策が必要です。

SNS投稿BOTを活用したSNS運用で気をつけるポイントは?

- 不測の事態(災害・事件など)に備え、緊急時に自動投稿を一時停止できる体制を作る

- 人間らしいトーンや柔軟な対応を併用し、BOTに頼りすぎない

- 公式APIに準拠した正規ツールを利用し、アカウント停止リスクを避ける

- 投稿の内容とタイミングを事前にチェックし、誤配信を防止するフローを整える

まとめ

SNS投稿BOTは、複数アカウントの同時運用や定期投稿の効率化に非常に有効な手段です。しかし、便利さの反面、炎上リスクやツール選定の失敗によるアカウント停止といった注意点もあります。正規ツールを活用しながら、人間による確認と併用することで、投稿BOTは安全かつ効果的にSNS運用をサポートします。

ポスト

ポスト シェア

シェア