【2025年最新】Vlogとは?日常をストーリー化してファンを作る新時代コンテンツ

「Vlogに挑戦したいけど、編集が難しそう…」という不安はよくあります。Vlogは視聴者の共感を生みやすく、拡散もされやすいためマーケティングに適した動画形式です。本記事では、企業マーケターがスマホ1台から迷わず始められるように、準備と作成手順をやさしく解説します。まずは最初の1本を一緒に形にしましょう。

目次

Vlogとは?

Vlogとは、動画ならではの臨場感で「人・現場・過程」を伝え、短時間で共感と理解を生み出す発信手法です。企業の採用・広報・営業まで横断的に活用できます。

VideoとBlog の融合

Vlogは「Video(動画)+Blog(記録)」の融合で、出来事や学びを映像中心で発信するコンテンツです。テキストで伝える主張に、映像・音・テロップで裏づけと物語性を付与します。情緒や空気感が伝わりやすく、視聴者の理解と共感を短時間で獲得できます。スマホと無料編集アプリがあれば始められ、社内外の情報発信に導入しやすいのが特徴です。制作後は記事化して要点を整理し、動画とテキストの相互送客を狙えます。

ブログやYouTube動画との違い

一般的なYouTube解説動画はテーマ特化・情報密度重視、ブログは検索流入重視です。Vlogは「人・現場・過程」にフォーカスし、等身大のストーリーで信頼と親近感を醸成します。尺は短中尺で、毎日の小さな出来事でも価値に変えやすいのが利点です。結果として、関係構築やファン化の速度に強みがあります。

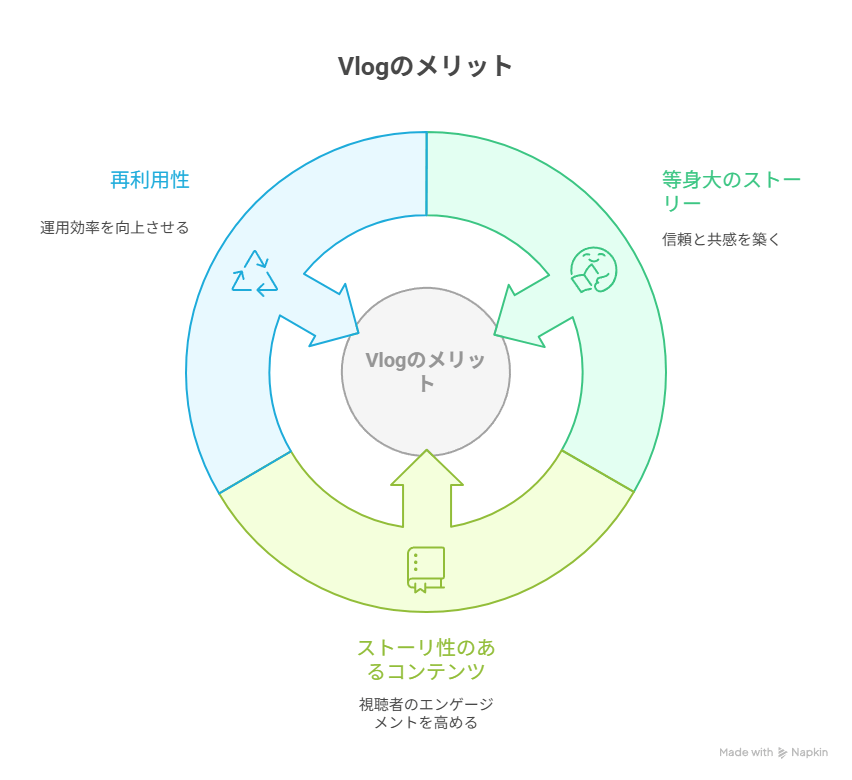

Vlogの特徴と企業が活用するメリット

Vlogとは、等身大のストーリーで信頼を醸成し、広告や他SNSへの再利用で投資対効果を高められます。成果だけでなく過程を見せることで差別化が進みます。

共感を呼ぶ等身大の発信

スクリプト通りの完璧さより、現場の温度感や人の表情が武器になります。小さな失敗や学びも透明性として評価され、ブランドの素直さが伝わります。B2Bでも担当者の声や段取りが可視化されると、営業接点の信頼醸成が早まります。結果として、指名検索や問い合わせの質の向上につながります。

ストーリ性のあるコンテンツ

「導入→課題→試行→結果→学び」の型で進めると、短尺でも満足度が高まります。プロセスを見せることで、単なる成果報告より説得力が増します。シリーズ化すれば、次回視聴への期待と継続視聴が生まれます。意思決定や文化を伝える社内ブランディングにも効果的です。

広告や他SNSでの再利用性

一本のVlogから、ショートクリップ、静止画、記事要約、引用投稿などを量産できます。プラットフォームごとの最適化(縦動画・字幕・比率)で配信面を広げられます。広告クリエイティブとしても、UCG風の自然さでCTR改善が期待できます。制作資産のLTVを高め、運用効率を底上げします。

Vlogを始める前の準備

Vlogを制作する前の準備として、誰に何を感じてほしいかを一文で定義して設計します。機材・撮影環境・配信面の基本を整えると運用が安定します。

テーマ・コンセプトの決定

まず「誰に向けて」「何を伝えたいか」を一言で決めます。たとえば「就活生に会社の雰囲気を見せたい」「新商品の使い方を3分で伝えたい」などです。伝えたいことが1つに絞れると、撮る場面や話す内容がぶれません。最後に「見た人にどうしてほしいか」(問い合わせ、応募、サイト訪問など)も決めておきます。

機材・撮影環境の整備

スマホ1台で十分始められます。声をきれいに録るために、小さなマイクがあると安心です。部屋は明るい場所を選び、顔や手元がはっきり見える向きに立ちます。撮影前に10秒ほど試し撮りをして、音が小さすぎないか・暗くないかだけ確認します。

配信プラットフォームの選定

動画を長く残して検索にも見つかりやすくしたいならYouTubeが向いています。短い動画でたくさんの人に見つけてもらいたいならTikTokやInstagramのリールが良いです。迷ったら、まずは社内で扱いやすい1つを主にして、同じ動画を他のSNSにも載せる形でOKです。

初心者向けVlog作成のステップ

Vlog作成時には導入→本編→締めの流れで素材を集め、最小限の編集でテンポを整えます。タイトル・サムネ・ハッシュタグで初動視聴を確保します。

素材収集(映像・写真)

「最初のつかみ」「見せ場」「締めの一言」の3つが入るように撮ります。歩く様子や手元作業、看板などの「つなぎ映像」も少し撮っておくと編集が楽です。1つの場面は5〜10秒くらいを目安に、カメラはできるだけ動かしすぎないようにします。人が映るときは事前に撮影OKか確認しておきます。

編集(カット・テロップ・BGM)

言い直しや沈黙の部分を切るだけでも、見やすさが大きく上がります。画面に出す文字(テロップ)は「結論や数語の要点」だけにして、大きく読みやすくします。音楽は小さめに流し、話し声がはっきり聞こえるように調整します。動画の最初の3〜5秒に見どころを置くと、最後まで見てもらいやすくなります。

投稿と拡散(タイトル・サムネイル・ハッシュタグ)

タイトルは「誰の、どんな悩みが、どう解決するか」を短く入れます(例:新人向け/3分で社内ツール説明)。サムネイルは顔や印象的な1枚を使い、文字は3〜4語で大きく読みやすくします。説明文に要点とリンク(問い合わせ先や詳細ページ)を書き、投稿後は社内チャットや他SNSにもURLを共有して最初の視聴を集めます。ハッシュタグは関連する語を2〜3個だけ付ければ十分です。

企業マーケティングでのVlog活用例

このセクションでは、企業でVlogを活用するマーケティング事例を紹介します。

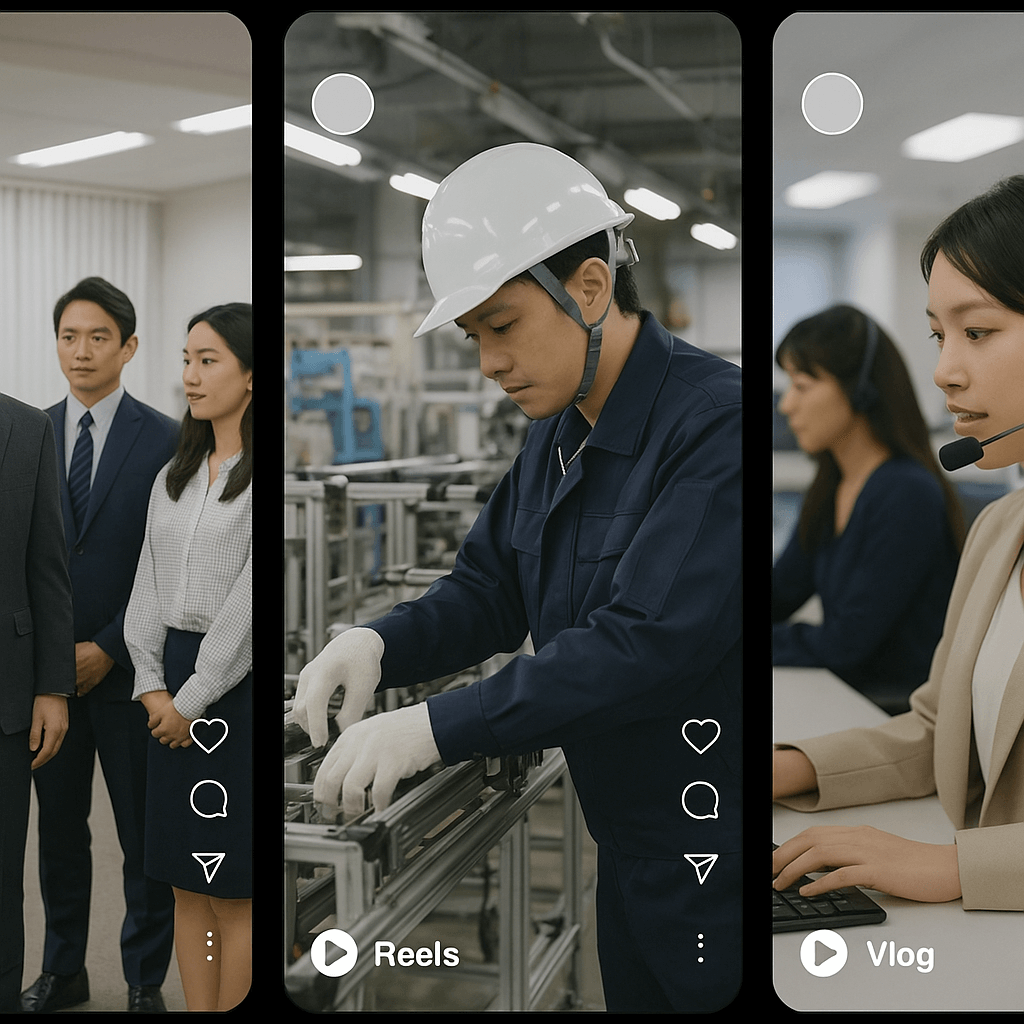

社内の取り組みや日常シーンを見せる

朝礼、製造ライン、カスタマーサポートの対応など、文化と姿勢を映像で配信します。形式張らない素の瞬間が、採用や取引の安心材料になります。経営メッセージも語るだけでなく、現場の映像で裏づけしましょう。例えば、月次で「社内の今」を短編シリーズ化すると継続視聴が生まれやすくなります。

製品の開発プロセスや活用方法の紹介

自社製品の設計のこだわり、検証シーン、実装までの過程を章立てで公開します。使い方は「最初の30秒で結論→手順→注意点→応用例」で構成すると、視聴者の理解を促進できます。導入事例を紹介するVlogは、リアルな使用シーンが視聴者に伝わりやすく、「使ってみたい」と思わせられることから購入意欲を刺激することが可能です。

ブランドアンバサダーや社員のライフスタイル発信

アンバサダーや社員の仕事観・学び・休日の過ごし方は共感・拡散の起点になります。過度な演出より、価値観や習慣が伝わる日常の断片が効きます。社内の多様性を映像で可視化すると採用の裾野が広がることも期待できます。動画作成の際は、ガイドラインで話してよい範囲やNGを共有し、安心して発信できる場を作りましょう。

Vlog運用で押さえておきたい注意点

Vlog運用時の注意点としては、プライバシー・肖像権・ライセンスの明文化、品質の確保、また動画配信の継続の3点を押さえておきましょう。

プライバシーと肖像権への配慮

第三者やナンバープレート、機密資料の写り込みに注意します。顔出し可否や撮影可能エリアを明文化し、同意の取得を徹底します。BGM・素材はライセンスを必ず確認し、商用利用可のものを使用します。コメント管理や通報ルールも事前に決めておきましょう。

投稿頻度と継続性の課題

「週1本×90日」など現実的なサイクルを決め、無理のない体制を敷きます。撮影・編集・公開の手順をテンプレ化することも大切です。休止時は「次回は○日公開」などの予告で視聴者が離れてしまうのを防ぎます。成功指標は再生数だけでなく、保存率やクリック先の行動も追います。

編集や品質のブレを抑える工夫

まず、テロップの色やフォント、BGMの音量、ロゴの位置など、毎回使用する要素を固定します。合わせて、公開前のチェックも「内容→画(明るさ・ブレ)→音(声>BGM)→文字(誤字・可読性)」の順で固定すると仕上がりが安定します。さらに、撮影段階でも明るく静かな場所を選んだり、1カット5–10秒を徹底すると、高品質なVlogを目指せます。

Vlogに関するよくある質問

このセクションでは、Vlog配信を始める際のよくある疑問点に答えます。

編集が苦手でも始められますか?

編集に苦手意識があっても、Vlogを始められます。まずはスマホのカット編集と自動字幕だけで十分です。テンプレ化したBGMを1セット用意すると、毎回の負担が激減します。慣れてきたら色味調整やテロップ装飾を少しずつ足します。

再生回数が伸びないときの改善策はありますか?

最初の3〜5秒に「見どころ」を置き、サムネ・タイトルで具体性を高めます。離脱点の直前にテンポの良いカットや図解を差し込むことも効果的です。説明欄に「次に見るべき関連動画」を添付し、視聴者を自然にチャンネルに誘導する方法もあります。

企業アカウントでVlogを始める際の予算感は?

初期は数万円台(マイク・ライト・三脚)でVlog制作を始められます。月次の運用は人的コストが主で、撮影半日+編集半日で1本を目安にします。外注時は企画~編集までで1本5万〜30万円と幅があり、シリーズ化で効率化できます。

まとめ

この記事では、Vlogの基本情報から制作手順、企業の活用例などを詳しく解説しました。Vlogは「人・現場・過程」を伝えることで、短期間で信頼と共感を積み上げられる発信手段です。一本を多面展開しやすく、広告・SNS・記事連携で効果を広げられます。小さく始め、テンプレとガイドで運用の型を固めれば、継続の壁は下がります。まず「誰に何を感じてほしいか」を定義して、最初の動画を設計しましょう。

ポスト

ポスト シェア

シェア