【2025年版】Snapchat(スナチャ)の魅力とは?消える投稿×ARフィルターの新世代SNS活用法

Snapchat(スナップチャット、通称スナチャ)は、アメリカ発のSNSとして世界中のZ世代に圧倒的な人気を集めています。最大の特徴は「投稿がすぐに消える」というユニークな仕様と、遊び心あふれるARフィルター機能。近年は日本でもマーケティングやイベントでの活用事例が増え始め、再び注目を浴びています。本記事では、Snapchatの基本機能から心理的な魅力、安全に使うための注意点、さらには国内でのビジネス活用事例や今後の展望までを徹底解説します。

目次

Snapchat(スナチャ)とは?基本概要と他SNSとの違い

Snapchat(スナップチャット、通称スナチャ)は、2011年にアメリカで誕生した写真・動画共有型SNSです。大きな特徴は「投稿が短時間で消える」という仕組みで、InstagramやLINEといったSNSと比べても独自性が際立ちます。友人や知人に対して気軽に写真や動画を送り合えるだけでなく、遊び心あふれるARフィルターを使った加工が人気の理由のひとつです。ここでは、Snapchatの歴史や他SNSとの違い、日本における利用状況について整理します。

Snapchatの誕生と成長の歴史

Snapchat(スナチャ)は、スタンフォード大学の学生によって開発され、2011年に公開されました。当初は「Picaboo」という名称でしたが、すぐに「Snapchat」に改名。瞬時に消える写真や動画を送信できるユニークな仕様が話題となり、若者を中心に爆発的に広がりました。特にアメリカやヨーロッパでは10代〜20代の利用が多く、2025年Q2時点で、日次4億6,900万人(DAU)、月次9億3,200万人(MAU)が利用しています。InstagramやTikTokの台頭があっても、独自路線を貫くことで存在感を維持しています。

InstagramやLINEとの主な違い

Instagramは「保存・拡散」を前提としたSNSですが、Snapchatは「消える・気軽さ」に価値を置いています。LINEがメッセージ中心なのに対し、Snapchatは「写真や動画でのコミュニケーション」が基本。さらにARフィルターを通じて「遊ぶ感覚」が強調されており、ユーザー体験が大きく異なります。

世界・日本での利用状況とユーザー層

世界的にはZ世代を中心に浸透していますが、日本ではまだInstagramやLINEに比べて利用者は少数派です。ただし2020年代後半に入り、企業のマーケティング施策やキャンペーンへの導入が進み、注目度が高まっています。若年層を中心に「親しい友人だけと繋がれるSNS」として再評価されつつあります。

Snapchatの主な機能と使い方

Snapchatには多彩な機能がありますが、初心者にとっては理解しにくい部分も多いのが実情です。そこで代表的な機能を整理し、使い方の基本を解説します。

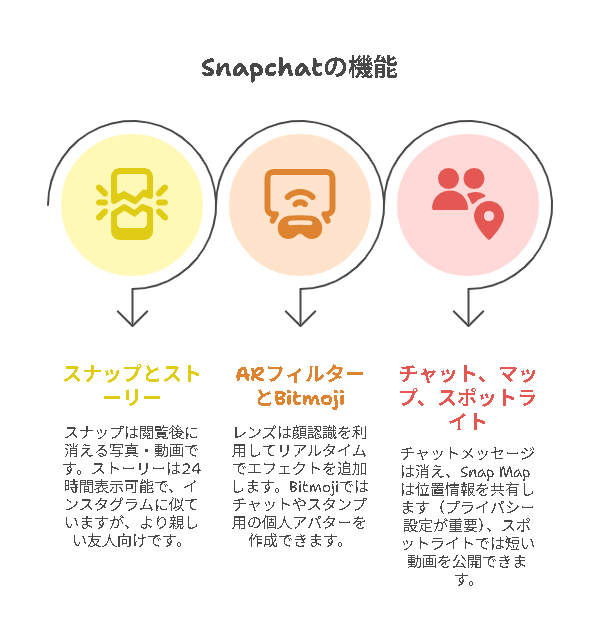

スナップ(消える写真・動画)とストーリー機能

Snapchatの基本は「スナップ」と呼ばれる写真・動画です。受け取った相手が閲覧すると数秒〜24時間以内に消える仕組みで、スクリーンショットを撮られると送信者に通知が届きます。また、ストーリー機能を使えば、自分のスナップを24時間表示可能で、Instagramのストーリーと似ていますが、より「親密な友人向け」に活用されやすい点が特徴です。

ARフィルター(レンズ)とBitmojiアバター

Snapchatの代名詞といえば、顔認識を活用した「レンズ」機能です。動物の耳やメイク、変顔などのエフェクトをリアルタイムで追加でき、世界中の若者に大人気。さらに、アバター作成機能「Bitmoji」で自分そっくりのキャラクターを作成し、チャットやスタンプとして活用できます。

チャット・Snap Map・Spotlightの活用方法

Snapchatはチャットも備えていますが、送信したメッセージは基本的に履歴が残りません。また、「Snap Map」では友人の位置情報を共有して集まりやすくなる一方、公開範囲の設定が安全利用の鍵となります。さらに「Spotlight」では、TikTokのように短尺動画を公開して不特定多数に拡散可能。遊びから情報発信まで幅広く使えるのが魅力です。

なぜZ世代に人気?Snapchatの魅力と心理的メリット

Z世代に圧倒的支持を得ているのがSnapchatです。その理由は単なる機能面だけでなく、心理的な側面が大きいといえます。

「消える投稿」が生む安心感とSNS疲れの解消

InstagramやX(旧Twitter)では投稿が残り続けるため「炎上」「黒歴史化」のリスクが常につきまといます。Snapchatの「消える仕組み」は、こうしたストレスから解放される安心感を与え、SNS疲れを解消する効果があります。

自己表現を広げるARフィルターと遊び心

Z世代は自己表現に積極的ですが、SnapchatのARフィルターはその欲求を満たします。加工によって気軽に「なりたい自分」を演出できるため、遊び心を持って他者と関われるのが人気の理由です。

仲間とのつながりを強めるストリーク(Streaks)文化

Snapchat独自の文化に「ストリーク」があります。毎日スナップを送り合うことで炎のマークが付き、継続日数が表示される仕組みです。友人との関係性をゲーム感覚で深められる点が、Z世代の心を掴んでいます。

安全性と注意点|Snapchat利用で知っておくべきこと

便利で楽しいSnapchatですが、利用には注意すべき点もあります。

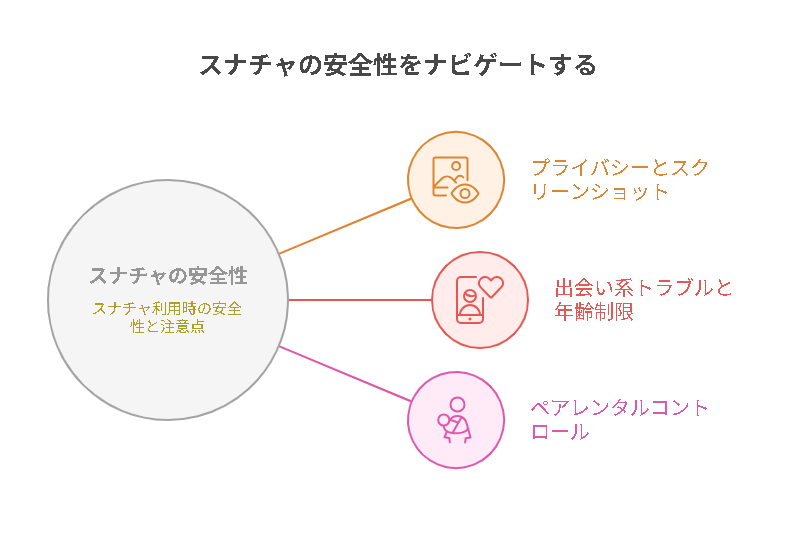

プライバシーとスクリーンショット問題

スナップは消えますが、スクリーンショットを撮られると完全に消えるわけではありません。通知機能はあるものの、プライバシーリスクは残ります。大切な情報や個人を特定できる写真の送信には注意が必要です。

出会い系トラブルや年齢制限の注意点

海外ではSnapchatを出会い目的で利用するケースもあります。未成年の利用はリスクが高いため、公式でも13歳以上を対象としています。日本国内でも利用者が増える中で、出会い系トラブルや詐欺的利用には警戒が必要です。

子どもに使わせる場合のペアレンタルコントロール

保護者向けに「ペアレンタルコントロール機能」が用意されており、利用時間やフレンド管理を設定可能です。子どもに使わせる場合は必ず設定を見直し、安全に楽しめる環境を整えましょう。

日本での展開と企業・マーケティング活用事例

Snapchatは個人利用だけでなく、企業マーケティングにも活用されています。

AR試着・AR広告の事例

SnapchatのAR機能はファッション業界や美容ブランドで積極的に活用されています。たとえば、メイクやサングラスをARで試せる「AR試着」は購買意欲を高め、広告効果を上げる新しい手法として注目されています。

イベント・キャンペーンでのSnapchat活用

音楽フェスやスポーツイベントなどでSnapchat限定フィルターを提供し、参加者に拡散してもらう施策も増えています。日本でも一部のブランドが取り入れ始めており、ユーザー参加型キャンペーンのプラットフォームとして活用が期待されています。

ブランドとZ世代をつなぐ新しいコミュニケーション

広告色が強い投稿を嫌うZ世代にとって、Snapchatの「遊び感覚」は親和性が高いです。企業がSnapchatを取り入れることで、若者に自然な形でアプローチできる新しいチャネルとなります。

Snapchatの今後と日本での流行予測

Snapchatは、日本で今後どのように広がるのでしょうか。

SNS疲れ世代への新しい選択肢

「常に公開」「拡散され続ける」ことに疲れた世代にとって、消えるSNSは魅力的です。日本でもこうした心理的ニーズが高まれば、Snapchatの利用は広がるでしょう。

企業マーケティングの新しいタッチポイント

Snapchatは広告やARを組み合わせた新しい体験価値を提供できます。日本企業もインフルエンサー施策やEC連携に取り入れる事例が増えると予想されます。

Instagram・TikTok・LINEとの競争環境の中での位置づけ

日本ではすでに他SNSが強固な地位を持っていますが、「差別化された心理的価値」を前面に出すことでSnapchatは独自のポジションを築ける可能性があります。

Snapchatに関するよくある質問(FAQ)

Snapchatに関するよくある質問をまとめました。

Q1. Snapchatは無料で使えますか?

A. 基本機能は無料で利用可能です。有料の「Snapchat+」では追加機能や特典を利用できます。

Q2. 日本でも流行る可能性はありますか?

A. 若年層やマーケティング活用を中心に拡大の余地があります。特にAR広告の普及で注目されています。

Q3. 他SNSとの一番の違いは?

A. 投稿が短時間で消える点と、ARフィルターによる遊び心が最大の違いです。

Q4. 子どもに使わせても大丈夫?

A. 13歳以上が対象ですが、利用させる場合は必ずペアレンタルコントロールを設定しましょう。

まとめ

Snapchat(スナチャ)は、「消える投稿」「ARフィルター」というユニークな特徴を持つ新世代SNSです。Z世代を中心に支持され、企業マーケティングにも活用が広がりつつあります。日本ではまだ利用者が限られていますが、SNS疲れの解消や新しい体験型広告の需要に応える存在として今後注目されるでしょう。今から学んでおけば、個人利用でもビジネス活用でも一歩先を行けます。

ポスト

ポスト シェア

シェア