AIでウェブサイトに人が来なくなる時代に何をすべき? AIO/LLMO第一人者と語る新時代の戦い方

ChatGPTの登場以降、私たちの情報収集のあり方は劇的に変化しました。消費者の行動は、キーワードを打ち込む検索行為から、文章を介してAIと対話する行為へ。この変化は、企業のマーケティング活動に何をもたらすのでしょうか。

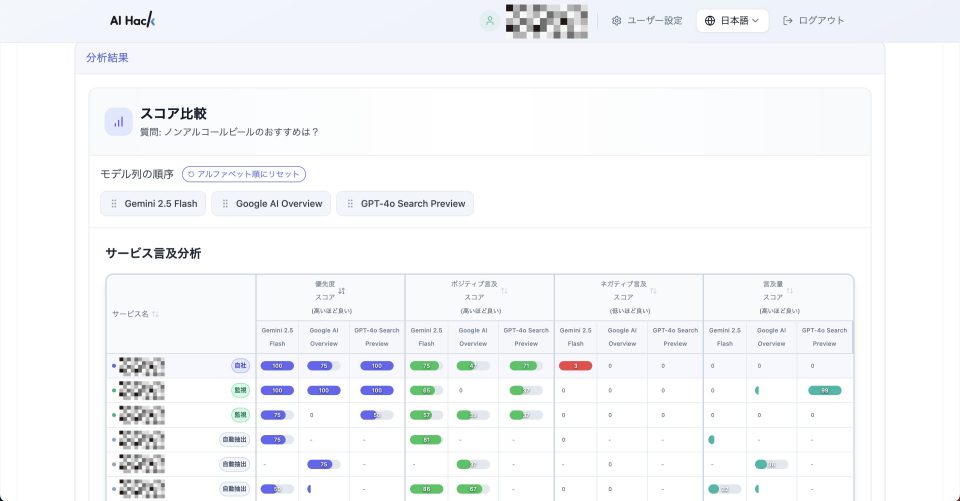

GMO NIKKOは2025年8月より、生成AI時代の新たなマーケティング手法であるAIO/LLMO対策を支援するサービス「GMO AI最適化ブースト」の提供を開始しました。今回は、当サービスを技術面から支える株式会社AI Hack 代表取締役/Priv Tech株式会社 代表取締役の中道大輔氏と、弊社のAI検索事業グループ責任者の田口雅光が対談。ゼロクリック検索時代に企業が直面する課題とその解決策、そしてSEOとは全く異なるAIO/LLMOの本質に迫ります。

生成AIの基盤である大規模言語モデル(LLM)に対して、自社情報が正しく参照・推薦されやすくなるよう最適化する手法。主にコンテンツの構造、文脈、信頼性の向上などを通じて、AIがその情報を信頼・引用しやすい状態に整える施策を指す。

AIO:AI Optimization(生成AI最適化)

LLMOを含む、生成AI全般に対する情報最適化の総称で、AIの回答精度や掲載順位の向上を目的とした取り組み。LLMOに比べ、より広範な観点からAIの応答傾向や学習プロセスに対応する最適化施策。

アドテクの最前線からプライバシー保護、そしてAIOの世界へ

田口:

まず、中道さんのこれまでのご経歴について教えてください。

中道:

新卒ではSIerの会社に入社し、エンジニアとしてキャリアをスタートしました。ただ、思っていた世界と少し違って、一旦IT業界を離れて銀座で2年ほどバーテンダーをやっていました(笑)。

田口:

バーテンダーですか!それは驚きです。

中道:

お酒が好きだったのと、違う世界を知りたいなと思って。2年間と期限を決めてバーテンダーをした後、スタートアップを経て2014年にヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)に入社しました。ここが、私のキャリアの大きな転換期です。

当時はちょうど、データを活用したアドテクノロジーが台頭してきた頃で、Yahoo! DMP(現Yahoo!広告に統合)やYahoo!プレミアムDSPの立ち上げに関わりました。

田口:

まさにアドテクの最前線ですね。

中道:

最初の会社でもBIツールのプロジェクトを担当していたため、データ分析にはなじみがありました。ただ、「分析するだけではつまらない、施策につなげないと意味がない」と感じていたので、データを活用して施策を打つDMPの構想はドンピシャでした。

当時は本当に激務で、DMPのメンバーと近くに部屋を借りて、壁一面をホワイトボードにして議論していたくらいです。大変でしたけど、楽しかったですね。その後、ヤフーでは広告事業の中期計画策定やM&A、資本業務提携を考えるチームのマネージャーも経験させてもらい、データビジネスをどう広げるかという戦略レイヤーとしても深く関わりました。

田口:

データを「使う側」のビジネスを突き詰めてこられたのですね。

中道:

そして、2017年にまた大きな転機が訪れます。Appleがクッキー規制を発表したことで、「やりたいことが何もできなくなる」状況に直面しました。その状況下で、「自分のやりたいことをやろう」と考えて独立しました。

そこから、フリーランスとしてソフトバンクの新規事業に関わる中で、プライバシー保護の重要性を痛感するようになったんです。

田口:

それが、後のPriv Tech株式会社の設立につながるのですね。

中道:

プライバシー関連の法規制が厳しくなる中で、「今までデータを好き放題使ってきた身として、責任を果たさなければならない」と思うようになりました。それで2020年に、プライバシー保護やクッキー規制に対応するサービスを開発するPriv Techを設立しました。

そこから、生成AIが台頭する様子に、再びビジネスチャンスを感じたんです。プライバシー保護という責任を果たす一方で、本来自分が得意としてきたデータ活用の領域で新しいチャレンジがしたい。そう考えて2024年に設立したのがAI Hackです。

ウェブサイトに流入しない検索行動がもたらす課題

田口:

AI Hackを設立して約1年ですが、市場の反応はいかがですか?

中道:

ここ半年で一気に注目度が上がりました。昨年末にVCをまわっていた頃は「よくわからない」という反応がほとんどでしたが、今では先方から「もう一度話を聞かせてほしい」と連絡が来るほどです。それくらい、市場の空気が変わりました。

田口:

企業にサービスをご提案する際、どのような話が特に響いていると感じますか?

中道:

やはり、ユーザーの情報収集行動の変化です。これまでインターネットユーザーは、Googleでキーワードを打ち込んでいたのに、今やAIに自然言語で相談するようになっています。これは 田口さんも、いちユーザーとして実感があるでしょう。

「こうしたユーザー行動の変化に対応できていますか?」

「AI検索の結果に自社の情報はちゃんと取り上げられていますか?」

このような質問とともに、デモで実際の検索状況をお見せすると、ほとんどの企業がAI検索で自社が取り上げられていないことに気づきます。その事実を目にすることで、すぐに課題の深刻さを理解していただけます。

田口:

Googleを通じての「単語による検索」から、生成AIでの「文章による検索」は非常に大きな変化ですよね。これにより、企業側にはどんな課題が生まれているのでしょうか?

中道:

最大の課題は、ユーザーがウェブサイトに流入しなくなっていることです。従来のGoogle検索であれば、ユーザーは検索結果のリンクをクリックしてサイトを訪れ、そこで情報収集や購買活動を行っていました。つまり、企業は自社のウェブサイトという庭に来てくれたお客様の動向を分析できたわけです。

ところがAI検索では、ユーザーはAIとの対話だけで満足してしまい、その後の行動に移らないケースが増えています。

田口:

AIプラットフォーム上で情報収集が完結する、いわゆる「ゼロクリック検索」が増えていると。

中道:

これまでは、ウェブサイトへの流入があることで、Google Analyticsなどからさまざまな情報が数値として計測できていました。しかし、AI検索ではそうした情報が一切計測できません。企業からすれば、「知らないところで、AIが自社ブランドについて勝手にユーザーとコミュニケーションしている」状態なわけです。

自社がどう語られているのか、全く把握できない。これはマーケターにとって非常に難しい問題だと思います。これまでのように、アクセス数やCVRといった明確な指標で効果を測ることができないわけですから。

田口:

計測できない世界でどう戦えばいいのか問われているのですね。

中道:

今後、マーケターには「計測できないものを捉える想像力」が求められるようになります。

インターネットとテレビ広告・新聞広告との違いは、効果計測ができる点にありました。ある意味、これからはインターネット以前の世界観に戻るとも言えますね。

AIO/LLMOはSEOの延長ではない。両者の根本的な違い

田口:

生成AIへの最適化、いわゆるLLMOやAIOについて、まだ多くの企業が手探り状態です。

中道:

そうですね。その中で最も大きな誤解は、AIO/LLMOが従来のSEO対策の延長線上にあるという考え方です 。

以前、お客様から他のマーケティング支援会社の提案書を見せてもらう機会がありました。正直に言って、書かれている内容は根拠のない素人っぽい提案が非常に多かったです。特にSEO支援会社の提案は、SEOの脳みそから抜け出せていないケースが目立ちます。

田口:

SEOの脳みそというと?

中道:

SEOの目的は、突き詰めれば「自社サイトへの流入を増やすこと」になります。そこからAIO/LLMOについて発想すると、AI向けにサイト構造を整えたり、AIが好みそうなコンテンツを作ったりしてサイトへの流入を増やそうという発想になりがちです。

しかし、先ほどお話ししたようにこれからは「ゼロクリック検索」が主流になります。つまり、流入を目指すこと自体が時代の流れとズレているんです。

田口:

思想が根本的に違うわけですね。

中道:

AIO/LLMOで目指すべきは、「AIに自社の情報を正しく引用させ、ポジティブにレコメンドしてもらうこと」です。

そのために重要なのは、自社サイトの情報だけではありません。仮に自社のウェブサイトで「私たちは素晴らしい会社です」とアピールしても、AIから見れば不自然な情報だと判断する場合もあります。それよりも、AIが信頼するのは第三者メディアによる客観的な情報なんです。

例えば、消費者金融やクレジットカードの比較サイトのように、複数のサービスを横並びで評価している記事をAIは非常に重視します。私たちの分析でも、AIが回答を生成する際に引用するドメインのほとんどは、企業の公式サイトではなく、こうした第三者メディアです。

田口:

自社サイトをいくら頑張って最適化しても、あまり意味がない場合もあるのですね。

中道:

もちろん、公式サイトの情報が正確であることは大前提です。第三者メディアも、最終的には公式サイトの情報を参照して記事を書くわけですから。自社ドメインの強化だけでなく、いかに信頼性の高い第三者メディアに、客観的かつ好意的に取り上げてもらうか。

こうした視点が不可欠になります。

田口:

まるでPR戦略のようですね。

中道:

それと、AIO/LLMOでは小手先のテクニックが通用しづらくなります。あるサービスで「価格」や「機能」という明確な比較軸がある場合、AIにおすすめを聞いても純粋にコストパフォーマンスや性能の高いサービスがレコメンドされるのは必然です。

だからこそ、今後はサービスの強みや価格設定への納得感など、事業の原点そのものが問われるようになります。ブランディングや信頼性をどう醸成していくかといった本質的な部分に、多くの企業は立ち返る必要があるでしょう。

今すぐAIO/LLMOに着手すべき企業・部門とは?

田口:

AIO/LLMO対策の重要性は理解できましたが、具体的にどのような企業が今すぐ着手すべきなのでしょうか?

中道:

分かりやすい指標で言えば、SEOに大きな予算を投じている企業です。特に、ここ最近オーガニック検索からの流入数やCTRが減少傾向にある場合は、危険信号だと言えます。

Google検索でAIの回答概要が表示される「AI Overview」の影響も無視できません。リスティング広告を出稿していても、その手前に表示されるAIの回答でユーザーが満足してしまえば、広告はクリックされませんから。

田口:

商材の特性による違いはありますか?

中道:

クレジットカードや消費者金融のように、商品性が複雑なものは、ユーザーがAIで調べる傾向が強いというデータがあります。複数の選択肢の中から自分に合ったものを選びたい、というニーズに対して、AIは対話形式で最適な答えを提示してくれるからです。こうした複雑な商材を扱っている企業にとって、AIO/LLMOへの対応は急務と言えるでしょう。

また、AIO/LLMOを意識すべきなのは企業のマーケティング部門に限りません。AIO/LLMOは、広報やカスタマーサポートといった部門にも深く関わってきます。

例えば広報の場合、AIによる「ハルシネーション」を防ぐ必要があります。

私自身が体験したのですが、AI Hackの会計システムのおすすめをAIに聞いて、「〇〇は確定申告までワンストップでできる」と教えられて、あるサービスと契約したんです。しかし、実際に作業を進めたらそのサービスでは確定申告ができませんでした。

結局、確定申告まで一気通貫でできる別のサービスに切り替えて、全データを入れ直す羽目になりました(笑)。

田口:

それは大変でしたね。

中道:

これは企業にとって大きな問題だと思います。ポジティブな内容であっても、それが嘘であれば一気にブランド毀損につながります。自社サービスについて、AIがどんなハルシネーションを起こしているか。これを広報やブランド担当がモニタリングする体制は必須になってくるでしょう。

田口:

カスタマーサポートの観点ではいかがですか?

中道:

ユーザーは製品やサービスの使い方で分からないことがあった時、公式サイトのFAQを探すより先にAIに聞くようになります。その方が、自分の状況に合わせてパーソナライズされた回答を得やすいからです。

AIが間違った使い方を案内してしまえば、それはそのまま顧客満足度の低下に直結する。この視点で、AIO/LLMOに力を入れる必要があるでしょう。

AIエージェント上で検索から購入まで完結する世界が来る

田口:

AI Hackの今後の展望について教えてください。

中道:

私たちは次の展開として、「NLWeb(Natural Language Web)」を見据えてサービス開発を進めています。NLWebはMicrosoftが提唱するオープンソースプロジェクトで、簡単に言えば既存のウェブサイトをすべてAIフレンドリーな形に変換しようという取り組みです。

今のユーザー体験には、まだ断絶があると言わざるを得ません。AIと自然言語で対話して「このサービスが良さそうだ」とウェブサイトにアクセスしても、チェックボックスやプルダウンで商品を選択・購入する従来型のUI/UXに逆戻りしてしまう。

NLWebはこの断絶をなくし、ウェブサイト自体にAIエージェントを埋め込むことで、サイト内での情報収集から購買まですべてAIとの対話で完結できる状態を目指します。さらには、外部のChatGPTなどからウェブサイトを介さずに、商品を購入できるようになります。

そうなれば、ユーザーはいよいよウェブサイトを訪れる必要がなくなる。ウェブサイトは、AIエージェントが情報を参照するための「データベース」としての役割に変わっていくでしょう。これが、AIが台頭した世界におけるウェブサイトの一つのゴールだと考えています。

田口:

文字通り「ウェブサイトに人が来なくなる世界」がやってくるのですね。

中道:

AI HackのAIO/LLMOソリューションもこの世界を目指して、すでにNLWeb構築支援のサービスをスタートさせています。

まずはAIに正しくポジティブに推薦されることを目指し、将来的にはAIエージェント上でコンバージョンまで完結する世界をしっかりとサポートしていく。その道筋を描くために、AIO分析ツール「AI Hack」とNLWeb構築支援などサービスの連携を進めていきたいです。

田口:

弊社もAI Hackと提携している「GMO AI最適化ブースト」を含め、AIO/LLMOのサービスを磨いて包括的な支援を目指していきたいですね。

中道:

GMOはグループ全体で多様なアセットを持っているのが強みですよね。そうした数々のアセットと私たちの技術を連携させることで、AI時代に欠かせない一気通貫の価値を提供していきましょう。

- ライター:TRUE MARKETING編集部